提起昔日的新华大院,曾经在此居住过的人无不交口称赞,因为那是一个树木繁茂、环境优美的园林式院落。

作为明清时期皇朝象房的大院,迄今能找到的相关文字记载甚少,只在清《钦定日下旧闻考》中关于象房历史沿革的简述中能略窥一斑。文中记载,象房最初设于城外报国寺古松之畔,因大象入城朝仪不便而被迁移到位于头发胡同西端的真如寺,该寺“在元季为定力院,南向,今之象房是其山门。”因象房占用了寺院的地盘,导致真如寺不但面积缩水,且朝向也改为面北,“以其背象房而立也。”寺的南边则“松桧榆槐森遶,皆象房树。”

“松桧榆槐森遶”,虽然只有6个字,却勾勒出当年象房的环境之美,环绕象房树木,种类多且繁茂,满眼皆绿。

在1805年出版的日本人冈山玉田等编绘的《唐土名胜图会》中,有一张描绘象房的画图,从中也能看到那时的大院尽管是象的居所,但环境确是不错。加之驯养的大象还能表演,吸引人们前来观看,使象房成为当时京城游观的一道别样风景。

1909年,已经废弃的象房变身为清末的财政学堂。原有的屋宇被拆除,取而代之的是新建的楼房。尽管旧房子已灰飞烟灭,但松桧榆槐依然森遶。楼宇之间用长廊相连,成为这座新建学堂的一大特色。

辛亥革命后,大院成为民初国会众议院的院址,在院内的西面又增添了一个崭新的建筑――由大会堂和圆楼(国会议长及官员的休息场所)组成的民国国会议场,这个外形美观、“极宏阔、装饰壮丽无比”的青砖楼房,不但设计风格与大院原有的建筑保持一致,而且除了把议场的两个单体建筑用廊道相连外,还在会堂的东侧也建了一条走廊,使议场与院内的其他建筑互通互联,融为一体。

1925年国会解散后,大院再度成为高等教育的学府,北京法政大学、北平大学法学院、北平大学法商学院、日伪时期的新民学院、抗战胜利后的北京大学第四院等,先后在这里入住。这期间也留下了一些对大院环境的描述和图片。

北平大学法学院时的大院,“每当黄昏前后,各斋常闻音乐之声与颂声相和。一二两院因从前参众两院之建设,校园风景颇丽。春秋佳日,花木丛中多数学生相聚谈笑,殊多快感。于信字斋前面空地建筑一小庭园,栽种各种花木,安设共(供)休息椅若干张,颇著幽雅。”

大院“圆楼迤东有空地,广约四五方丈,可作一小园。爰于二十年(1931年)四月辟为花园,四面绕以篱巴,种以松树,栽以花草,园之模型具焉。春夏群花盛放,绿草青葱,同学咸多憩息于此。”后来花圃的篱笆在冬天“为狂飚所折,随改置铁链、洋灰小柱于园之周围,于是较前更壮观瞻。将来若能建一喷水池于其中,洵一绝好花园也。”(建喷水池一事现未找到任何相关资料,估计只是一个愿景。)

院内还曾有一座纪念碑,是法学院学生为纪念哲学名家屠孝寔(正叔)所立。屠孝寔曾被任命为法学院前身北京法政大学的校长。在师生中颇有威望。

1946年,大院成为北京大学第四院院址,入住四院的学生回忆起大院说:

“历经沧桑之后,大院还残留着当年的‘气派’。高大的铁门、浓阴匝地的庭院、成列的陈旧而宽敞的楼房、小剧场一样的圆形国会会场,以及旁边那座曾是总统更衣间的圆楼。经过学校改建,已成为教室、图书馆、操场、宿舍、饭堂、盥洗室、澡堂,教学,生活没施一应俱全,住了几百个学生还是疏疏落落、犹有余裕,一点也不显拥挤。迎新会上,时任学校秘书长的郑天挺教授介绍校史及学校现状时说,北大名气虽大,校舍却最破旧而且分散,很多宿舍只是一个四合院。如此说来,四院应该算是条件优裕的了。”

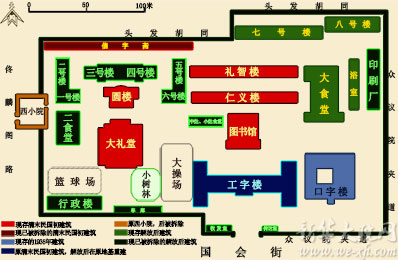

1949年9月26日,新华社正式迁址到大院。“第一批搬进国会街大院的老同志都对这里的园林式环境留下的深刻印象。” 一位老新华社人回忆起1950年第一次踏进新华大院的印象:“只见长廊环绕,绿树掩映,好一个幽静雅致的环境。” 另一位新华老人在回忆新华社1949年进城后选址大院的经过时,也提到大院内令人印象深刻的类似中山公园的长廊,它们连着大礼堂、工字楼、小灶食堂、仁义楼、礼智楼等,下雨天,在院内各个建筑之间往来都不用打伞。

可惜这些长廊在上世纪50年代中期就都被拆掉了。因为那时的我们太小,且多生活在远离大院的幼儿园,对长廊几乎没有什么印象。

而对于那时大院的绿色,大家至今都念念不忘。种类繁多的树木,不但装扮着大院,也给我们带来无穷的乐趣。

松树是大院中数量最多的,它们大多集中在大礼堂西南侧,形成了令我们记忆犹新的小松林。松林中还分布着石桌、石凳,是我们最喜欢去的地方之一。清晨,沐浴着透过疏枝洒进的阳光、伴着枝头小鸟的啁啾之声,我们在此朗朗晨读。傍晚,我们在此休憩、下棋、聊天、侃山、讲故事。冬天,这里还是我们堆雪人、打雪仗的好地方。

那些开花结果的树木更是给大院增色添香。春天,院内的白丁香、紫丁香竞相开放,原食堂所在地的两棵大丁香更是繁花满树,紫的如霞,白的似雪。暗香浮动,沁人心脾。通向大汽车房和篮球场的短路边有一排洋槐,花开之时,一串串乳白色的花朵缀满枝头,醉人的香气夹着丝丝甜味随风飘散。待到暧风轻扬,桃花红了时,口字楼前苍劲的老榆树也榆钱儿串上了梢,那层层叠叠、密密匝匝的榆钱青翠欲滴,勾引着孩子们前去采摘,回家交给妈妈蒸榆钱窝窝。小食堂南面长着树冠如华盖的大桑树,“其叶沃若”。正因如此,那时许多孩子都在“春桑正含绿”时养过蚕,亲眼目睹蚕宝宝的生命轮回。桑树结果时,桑葚累累,让孩子们吃得满嘴满牙都是紫色,那真是“参差红紫熟方好,一缕清甜心底溶”。秋天里,高大挺拔的银杏满树灿烂,随风起舞的金色扇叶耀人眼目。而到了万花纷谢的冬天,还有松树用苍绿装扮着大院。在大院的西小院内,曾有一棵北京稀有的菩提树,树龄相当长,花开时节香气四溢、馥郁袭人。上世纪60年代,随着兰考县委书记焦裕禄的事迹在全国传播,该地的泡桐树也广为人知。作为报道县委书记的好榜样的新华社,也把一棵泡桐树苗栽在小院内。也就十年的功夫,这棵原本直径2、3厘米的树苗已蹿升成合抱粗的参天大树,宛如苍绿的巨伞笼罩着整个西小院。

四号楼前一棵粗壮的钻天大柳树枝繁叶茂,引得鸟儿来此栖息蹦跳。清晨,我们在小鸟的鸣叫声中起床,放学后,我们在树下做游戏。打麻雀时,大柳树成了那些被赶得东逃西窜的麻雀的歇脚点,而我们却站在四号楼的大阳台上,有的用绑着布条的竹竿向大柳树挥舞,有的朝着大柳树敲锣,将那些惊魂未定的麻雀赶走。

大院的许多楼宇前都砌有花池,“差是斜刀剪红绢,卷来开去叶中安”的美人蕉挺立池中,摇曳多姿。在工字楼的周边,种有“江南第一花”玉簪,“雪魄冰姿”花朵、“绿云袅袅”叶子点缀着青灰色的砖墙。仁义楼、礼智楼之间,长满了向日葵,金黄色的花盘映衬着红色的楼宇。大礼堂的东、西两侧有用低矮的竹篱围着的狭长绿地。

那时的大院真是花木繁茂、绿意盎然,一派生机勃勃的景象。

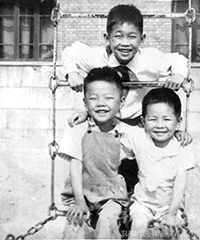

在小松林和工字楼之间有一个大操场。靠近工字楼西墙处立着一个大铁架子,上面挂着秋千和铁梯。这里也是我们常来玩耍儿的地方。勇敢的孩子能把秋千荡得老高,“就像燕子飞上天”般地欢乐。攀爬铁梯,坐在梯子的横杆上居高临下俯瞰大院,也有一种快意。操场的北侧有单杠、双杠,不但能锻炼身体,还可以在双杠上玩游戏、做“金钩钓鱼”,或者啥也不干,就坐在双杠上聊天。操场的北面靠近车库的地方有乒乓球台,自从26届世乒赛中国夺冠后,大院也掀起了乒乓热。傍晚时,大家聚集在此,观看比赛。选手不分长幼,只有你有本事,孩子也可挥拍上阵,与大人一决高下。喝彩声伴着乒乓球的飞舞此伏彼起,一派温馨和谐、众乐陶陶的场景。

大跃进的年代,人们在大操场释放激情,自编自演的活报剧有声有色、滑稽可笑,超英赶美的目标鼓动人心。大炼钢铁时,大操场建起炼钢炉,土法上马,火光熊熊,握笔杆子的新华人也要为实现一千零七十万吨钢身体力行。那时的大操场真是人气十足,很是热闹。

在大礼堂和行政楼之间有一灯光球场,打篮球也是大人和孩子们喜爱的一项运动,连社领队和各部门的领导也组成篮球队,并起了个有意思的队名――老头队,由当年新华社的篮球高手、英俊潇洒的徐邦叔叔任领队。新华社的老头队还与人民日报的老头队打比赛,并且夺得了冠军。夏天的晚上,球场还可放映露天电影。

三号楼前有一个大沙坑,也成了我们的玩所。特别是家住三号楼的孩子,出了楼门就可以扑向沙坑。我们在这里挖洞、造小房子,蹦跳、打滚,嬉闹、聊天,享受着沙砾带给我们的乐趣。

西小院的四周是二层木楼房,最有特点的是在北边的楼顶正中,立有一尊精致漂亮的白象雕塑。这可能是曾经的象房留给大院的唯一印记。

多少年过去了,新华大院内你拆我建,除旧布新,参天老树所剩无几,大院旧景早已荡然无存,只有那6栋幸存的清末民国建筑和几栋建国初期的老楼,不时呼唤着我们的记忆。逝去的背影,承载着我们美好与欢乐的童年,“想你时你在天边,想你时你在眼前,想你时你在脑海,想你时你在心田”。

写于2015年12月