说起新华大院内曾经的清末建筑,最气派的当属的财政学堂的教学楼。这是一栋单边带外廊的二层砖木结构建筑,由长方形的主楼和两侧的配楼组成,因其呈工字形的布局而被大院后来的主人称之为工字楼。

走近财政学堂的正门,首先映入眼帘的就是这栋正对着大门、长达87.25米的教学楼。她不但是院内体量最大的建筑,而且装饰讲究,很显档次。更有值得一提的是,当时大院的其他主要建筑和大门的一些元素、特点和形制,在这座建筑上都有体现。

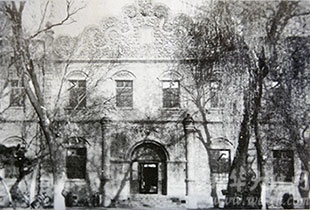

主楼正面外侧(南立面)是巴洛克风格的造型,用砖砌的壁柱竖向分隔为五间。壁柱四角攒尖的柱头高出檐口,柱体的造型与大院正门的立柱相似,都有用砖块交错砌的出分布均匀的凹凸线脚。主楼的正中一间是装饰重点,一层大门居中,左右各有一窗。门两侧分立西式圆柱,盔形柱头挑出一层。装有西式玻璃窗的拱券式正门共四扇,中间两扇对开。拱券券脸用层层后退的砖线脚作装饰,其上为繁缛的雕花砖套。整个楼门的造型和外观与位于其身后的财政学堂大讲堂如出一辙。二层均匀分布的四个外窗形状相同。檐口有一底边与该间跨度相等的大型三角楣。波浪状的外缘曲线向上斜伸,交汇处为一宝珠式造型。三角楣图案丰富的砖雕中嵌有一二龙戏珠的图案,而在大院正门的拱状铁艺门楣上图案中,同样也有二龙戏珠,二者都在西式建筑风格中融入了中国的传统元素。在三角楣的中央,留有一长方形空白,估计为题字的匾额,可惜其中的字迹已无法看清。这高高在上的三角楣是整栋大楼最为引人注目的标志。

除去居中的一间外,主楼南立面左右两侧各有两间,每间的上下两层均有三组外窗。楼层之间用贯通的横向砖线脚作为装饰,檐口的女儿墙为具有西式风格的宝瓶柱栏杆。

东西配楼的长度大约为南立面的五分之三,宽度与南立面的间长相等。其东、西立面均用与南立面形状相同的壁柱纵向分割为三间,布局和外饰也与南立面的东、西间相同。南、北立面上下两层各有外窗三个。南北檐口均有底边与配楼宽度度相等的等边三角楣,其内砖雕的花纹与主楼正门三角楣的一样。檐口也有与南面式样相同的女儿墙。

主楼的北面有通廊,方廊柱,与大院内后来被称为礼智楼的财政学堂宿舍相仿,乍一看还以为来到了学堂的宿舍区。北面的大门与南面一样,只是券顶上少了装饰。二层走廊木制护栏的制作比学堂宿舍楼的还要费工,其下方为菱形相交的花型,上面立着圆形旋工花杆。檐口也有通长的女儿墙。

大楼东、南、西三面的窗户均为长方形,窗套上方用带有雕花的小半圆形装饰。在大院当时的主要建筑中,唯有此楼的这些窗户装饰最为讲究。主楼北面的的拱券式门窗与宿舍楼的相同。大楼的楼梯设在主楼的东、西两头。东、西配楼北侧各有一条南北走向的带棚长廊,与仁义楼的东西两头相连。

这栋在“西风东渐”影响下的中西结合体,与大院其他建筑在似与不似中你中有我,我中有你,相互辉映,不但成为财政学堂的当家建筑,而且与大院隔街相邻的法律学堂的教学楼相比也可谓是后起之秀。于1906年建成的法律学堂,因“颇为完备”,成为后续兴建学堂的样本。但同样是教学楼,财政学堂的无论是体量还是外观上都比其“前辈”更胜一筹。

民国元年,北京临时参议院在法律学堂举行开院礼。前往参会的袁世凯“乘四轮小马车一辆,舆前有马队八十名,舆后有马队约一百名”,“经行街衢风驰电卷势甚威武”。然而,糊涂的引导员竟不知参议院之地点,误把大总统浩浩荡荡的车马队径直领到财政学堂的大门前。尽管当时门前“闲人纷杂”,毫无举行典礼的气氛和装饰,可引导员非但未对自己此前的想当然产生怀疑,反而斥责警察不履行清场卫戍之责。双方“刺刺不休,半响始知错误,遂改途西向。其一种惊慌之状殊令人失笑也。”试想,若无这横立于大门内、如此吸引眼球的建筑,引导员何至被误导而犯此低级错误。

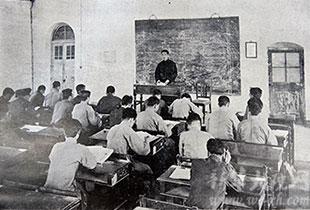

大院成为国会众议院后,财政学堂的教学楼是众议院职能部门的办公室和议员们的休息场所。1925年国会解散后,大院回归原主,这栋建筑再次此成为教学楼。在国立北平大学法学院成立后,该楼就有了工字楼之称,其一层为学院的办公室,二层则全部用作教室。

1931年2月,法学院新院长白鹏飞走马上任。这位立志提升学院档次的院长,把建立研究室放到了极为重要的位置。

1932年学院新图书馆建成后,院方原计划将研究室设在该馆的楼上,但因“楼上过窄,不敷分配,且指导教师与学生间的讲解声音,难免妨碍楼下阅览室的安宁,”因此,最终将研究室设在工字楼一层西侧原学院图书课的办公地点。

抗战胜利后,大院成为北京大学四院院址。那时的工字楼除了用于教学外,还成为一部分学生的宿舍,1946年12月24日被美军强奸的北大先修班文法组女学生沈崇就曾在这栋楼上课。

“沈崇事件”引发了全国性声势浩大的抗议美军暴行的示威活动,工字楼不但成为此次运动中四院学生的重要阵地,也见证了学生在“抗暴”运动的正义之举、及在之后“反饥饿、反迫害”运动的英勇斗争和在“助学”运动中积极表现。

1949年9月26日,新华社入住大院。工字楼成为新华社当时最主要的办公楼。楼上是总编室及其领导的各编辑室、参考消息编辑组和资料研究室。楼下西头是秘书科、教育科和中文译电科;东头是供给科、财务科、膳食科和总务科,中间为电话总机和一间会客室(接待室)。

随着新华社的发展壮大,办公面积不足3000平米的工字楼已无法满足业务需求。1955年,经国务院批准并由国家拨款,新华社开始对工字楼进行改扩建。最初的想法是把原有的二层楼翻修扩大,但拆了以后发现不行。于是大院内最大的一栋清末建筑被全部拆除,在原址上重建造脱胎换骨的新工字楼。

这是新中国成立以后,新华社建造的第一栋业务技术楼,并且由新华社自行设计、自行施工。项目于1955年底开工。在实施的过程中,也遇到重重困难,最突出的是物资供应问题。当时全国都发生建筑材料供不应求的现象,北京市不少工程因此被迫停工。负责组织施工的总社基建科与包头钢铁公司等单位建立了联系,并派人至天津、东北、上海、河南等地采购所缺的材料。经这一系列努力,材料问题终于得以解决。因为是新华社首个自己干的项目,实施中遇到的各种技术问题也不少。此外,由于缺乏经验,在施工中也会出现因组织不周密、材料准备、劳动力配备以及工程进度等方面不协调所造成的一面窝工,一面加班等脱节现象。在大规模的施工过程中,新华社的基建队伍积累了经验,学到了不少东西,并培养了一批基建干部。这其中也有值得汲取的教训,如浪费现象还是严重的,仅浇灌混凝土工程,一次就浪费了3800元,在当时也是不小的数字。

经过基建科全体同志9个多月的不懈努力,这栋总面积7700多平米的4层砖混结构大楼终于建成。从此,新华社的采编部门、通讯技术部门与社长值班指挥中心同楼办公,缩短了稿件处理时间,提高了稿件编发时效和报道质量,不但解决了新华社业务建设的硬件瓶颈,提高了新华社履行国家通讯社职责的能力,也为新华社基本建设工作的发展奠定了基础。工字楼交付使用后,1956年9月底,在此召开了第二届有11个国家参加的社会主义国家通讯社社长会议,进一步扩大了新华社的影响。

在新华社的第一栋业务技术大楼里,云集着众多的业务部门。我们许多人的父母都曾在这里日以继夜,辛勤耕耘,将自己激情燃烧的青春奉献给了新中国的新闻事业。

那时的工字楼可以自由出入,我们也常在楼道中串来串去。工字楼西配楼外侧的檐口处还安装了一长排出水口,酷夏时,这里会有凉水喷出,形成一道水帘,我们都称之为人工降雨。它在为楼内办公的大人们隔热降温时,也给我们这些在楼外操场上玩耍的孩子们带来戏水的欢乐。而楼道里摆放的大白饮水桶,也是夏天里我们心中的惦念。拧开水龙头,就会有诱人的酸梅汤流出。说是酸梅汤,其实根本不见酸梅,但那酸酸凉凉的口感还是让我们享受着爽的快感。这本是为挥汗上班的大人们准备的防暑饮料,却让我们这些馋嘴的孩子们也能在此分一杯羹。

多少年过去了,大院里新的业务楼拔地而起,巍然屹立。历经风雨的工字楼虽已满面沧桑,但始终正对着新华社的大门,把根牢牢地扎在清末建筑的基础之上。这栋新华社曾经的业务技术汇总之地,不但为新华社在50~70年代的发展提供了重要的物质保障,也目睹了父辈们为了新中国新闻事业而努力奋斗的历程,见证着新华社的成长和壮大,在新华社的历史上应有不可磨灭的地位。

虽说此工字楼非彼工字楼,但对我们这些曾经在大院生活的孩子们来说,对彼工字楼多无印象,而对此工字楼,每个人的心中大都会有若干难以忘怀的故事和一份挥之不去的情感。

写于2015年1月