新华大院内现在还保留着三栋清末建筑,都是1909年成立财政学堂时建造的,除了后来改作图书馆的财政学堂大讲堂,还有如今被称为红一楼和红二楼的财政学堂的两栋宿舍。这两栋楼位于大院东半边、图书馆的北侧,以大院南大门中线为轴、居中平行而立。

一、建筑名称的演变

新华社迁入大院时,原财政学堂的这两栋宿舍被称为仁义楼、礼智楼,我们小时候,不明字义,都把礼智楼叫成“李子楼”。其实,从清末财政学堂到民初国会时期,这两栋楼可能并未被冠名,直到国立北平大学(以下简称平大)法学院成为大院的主人时,才出现了这两栋建筑的名称。不过,那时并不叫楼,而是以“斋”称之,且一栋楼分为上下两斋。位于南边的是仁字斋(楼上)、义字斋(楼下),北边的则是礼字斋(楼上)、智字斋(楼下)。那时平大法学院的寄宿舍被称为斋,作为法学院第一院的大院,共设了仁、义、礼、智、信、天、地、元、黄九斋,而位于原参议院的法学院第二院,则有元、亨、利、贞、天、地、仁七斋,其第三院在李阁老胡同,那里的寄宿舍有文、行、忠、信、温、良、恭、俭八斋。虽说是宿舍,但名称起得都很有文化气息。

真正用“楼”来称这两栋建筑估计是在新华社入住时,再早也超不过华北大学三部在大院期间,因为在三部之前的北京大学四院学生回忆当年在大院的生活时,是用“仁、义、礼、智四斋”来称呼他们的男生宿舍。

仁义楼、礼智楼的叫法一直延续到文革开始,之后才有了红一楼、红二楼之称,并延续至今。这本是文革破四旧的产物,可有的文章却说,因为建筑的“外墙廊柱皆为红色”,所以用“红楼”称之。这种说法至少是不准确,之所以冠以“红”字,或许与建筑的颜色有关,但这红色的外衣是在文革中披上的,上面留有时代烙印,作为国家重点文物保护单位的保护对象之一,其历史的演变过程应予全面客观的记录,而不是主观臆想。

二、民国时期的诸多斋

民国建立后,法律学堂成为北京临时参议院的院址,与其相邻的财政学堂则为议员们提供寄宿舍。这在当年的报纸上也有登载。如1912年7月4日《申报》就有 “参议院与财政学堂(参议员寄宿舍)今日起戒严,出入不悬徽章者守卫必多方盘诘”的报道。

1913年国会成立后,大院成为众议院院址,这两栋建筑又有了更多用场。据第二届国会时众议院平面图的标注,仁义楼的一层(义字斋)的西半边是议员的第七、第八休息室;礼智楼一层(智字斋)的西半边分别为宪法起草委员会印刷股和印刷处的办公室。而两栋楼的楼上(仁字斋和礼字斋)则均为职员宿舍。有文章说这两栋楼当年是“议员起草宪法办公场所”,这是有此及彼的联想。宪法起草委员会的文件要经其设在这里的印刷部门处理,但宪法起草委员会的议场并不在此,且不说委员们选择议场的挑剔标准,就这种狭长的楼形、局促的空间,也不适合用作议场。还有说这里“是当时的国会图书馆”,那更是毫无根据的想当然了。

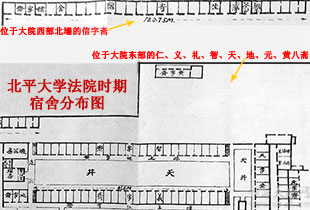

大院回归大学后,学生住宿主要有仁、义、礼、智、信五斋。其中,仁、义、礼、智四斋每斋有房25间,除居中一间为工役室外,每间可住学生2人,每斋住学生48人,四斋共住学生192人。信字斋立于大院西半边的北墙,也属清末财政学堂的建筑。她由一排30间连体平房组成(据第二届国会时众议院平面图,那时的信字斋为25个小间和1个大间),长120.75米,寬约4米,其中24间为学生宿舍,每间住1人,其余则作为工友房和茶炉室。此外还有间数较少的天、地、元、黄四斋。

女生宿舍不以“斋”称,原有的一处位于圆楼之后,坐北朝南,共7间,可住9人,有两条狭长的南北走向步廊与圆楼相通。后因学院招收的女生增多, 1932年从其西墙向西延伸又盖了一栋新宿舍,共8间,供女生专用。至此,大院共有男生宿舍155间,女生宿舍15间,能住男生265人、女生22人。那时学生的住宿条件还是很不错的。

宿舍分配也是个大问题,位置、朝向都各有所求,如何做到分配公允,院方也有招数,按缴纳学费的先后抽签决定。学院对宿舍的管理也很到位,制定有《法学院寄宿舍规则》,共11章32条,全面具体,罚则明确、便于执行。

北京大学四院时期,仁、义、礼、智、四斋均为学校的男生宿舍。

三、解放后的仁义楼、礼智楼

1949年9月26日,新华社数百人的队伍开进大院,既要办公又要住宿,大院内有限的建筑着实不敷使用,捉襟见肘。当时,除印刷厂占用了礼智楼一层部分房间外,仁义楼、礼智楼的其他房间和信字斋都是职工宿舍,基本上是一户一间,我们许多孩子都是在这里度过自己出生后的若干年。1954年后,大院三、四号楼等家属宿舍先后建成,许多住户陆续搬出,但还有新的住家和单身职工迁入,所以,在文革前,仁义楼、礼智楼主要用作职工宿舍。

文革后,随着新华社业务范围的扩大和部门的增多,仁义楼、礼智楼的部分房间也改作办公之用。之后,邮局、储蓄所、商店等服务设施也迁到此。这里已变身为综合楼。

2011年,这两栋建筑的用途再次改变,红一楼(仁义楼)原有单位统统迁出,上下两层均成为新华社社史陈列馆的展室,该楼也被划入新华社工作区,成了非公莫入的建筑。原来在此营业的银行、邮局等搬到了红二楼(礼智楼),因图书馆已改作社史陈列馆的主展馆,其阅览室也挪到了红二楼的二层。

如今,社史陈列馆又在红二楼的二层开辟了“摄影展厅”,专门介绍新华社新闻摄影事业的历史和发展。到此,大院中仅存的三栋百年清末建筑,在历经开膛破肚的改装后,都在为新华社社史的陈列和传播发挥余热,真可谓老树开新花。

因红二楼地处大院生活区,而展室陈列的许多照相器材非常珍贵,为安全起见,二层的东头被封死,原来的阅览室被挪到一楼的一个逼仄的空间内屈尊,新华社的图书馆真成了老太太过年――一年不如一年了。

四、仁义楼、礼智楼的“变脸”及诸多斋的命运

仁义楼、礼智楼在建筑之初的模样现在无法知晓,但根据大院不同年代的平面图推测,国会期间,其一层的开间可能与如今不一样,义字宅的东半部为一大两小共三间,智字斋的西半部则等分为两间。直到大院拨还大学后,每栋楼才有了面阔25间的改变。

当时,这两栋楼的长度为91.5米,房间进深约5米左右。仁义楼一层的房门均开在北面,且门前有贯通全楼的狭长平台,她与礼智楼相隔约10米左右,相对而立。楼的东、西头均有南北走向的步廊,将两栋楼连为一体,从而在楼之间形成了一个便于学生活动和交流的“天井”。

这种形式直到文革前都没有变化。之后,仁义楼被动了大手术,改成门朝南、窗在北,门前原有的平台也被铲除,使之从原来与礼智楼的面对面,变成了坐北朝南的相向排列,再加之其东西两头早已没有了旧摸样,两楼之间的空间无论如何也不能与“天井”相关了。两栋楼一层的居中房间也被打通,改成拱状的通道。

至于大院中原有的其他宿舍,那十分漂亮的与圆楼相连的U形女生宿舍,在建三、四号楼时被拆了,天、地、元、黄四斋应该是在修建七号楼、六号楼和大食堂时拆掉的。位于三、四号楼后身的信字斋在文革时还在,估计是在建造新华社新综合楼时与三、四号楼同归于尽了。

2011年前,两栋楼都进行了一场大的维修改造,外表装饰焕然一新,原来的灰色楼顶也改为红色,成了名副其实的“红楼”了。相比之下,其内部的改变更是大刀阔斧、伤筋动骨,原来小开间的间壁墙被打掉,根据需要分割成若干大间,昔日的宿舍格局被擦得一干二净。红一楼因划入工作区,其一楼中间的通道也被堵死。

如今,建筑形式为二层中西结合砖木结构外廊式的两栋红楼,尽管看上去像双胞胎,但建筑面积略有不同,仁义楼为1581平方米,礼智楼为1603平方米。建筑外墙用青砖白灰浆砌筑,采用木屋架四面坡水泥板瓦屋面,门窗均为拱券式,其圆拱过梁用红砖砌筑。建筑南立面为通廊,方廊柱。上、下走廊的外侧上方都有木制倒挂楣子,二层走廊的护栏用圆形木制旋工花杆制成,与上方的倒挂楣子相呼应,显得古香、雅致,颇具美感。楼房的东、西两侧各出外跨式木楼梯,其外侧的木制护栏上也有倒挂楣子。这种建筑形式在清末民初的学堂等建筑中是较为常见的。

结束语

早在上世纪末,新华社就有将这两栋楼拆除的传闻,有说要在此地修游泳池,有说要将其搬到新华社小汤山基地。无风不起浪,在新华社(1997)社基字第162号文《总社机关大院总体规划简要说明》中,白纸黑字清清楚楚地写着“规划分步实施”,“第三步:拆除红一楼、红二楼和口字楼。将此处规划为大院的集中绿地,改善大院环境和绿化。”而那时这两栋建筑早已在北京市重点文物保护单位的保护范围内了。为营造一小片绿地就敢对文保建筑下手,这胆子也忒大了,真不知道规划者的文保意识在何处?义正言辞地抨击他人拆毁文物,却视自己辖区内本应责无旁贷进行保护的文保建筑为有碍院容观瞻的障碍物,这差距怎么就这么大?也许社方会说,我们只是给她们搬个家,这更是太有才了。“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳”,试想,假如两栋红楼真的离开其生于斯长于斯国会大院,被搬到八竿子打不着的地方,这断了根的建筑,岂不成了“无源之水、无本之木”,其文物价值又从何体现?

幸亏,它只是写在了纸上。

写于2014年12月