提起我们对新华大院的记忆,印象最深且光顾最多的地方,除了大礼堂,就属图书馆了。她和大礼堂一样,都是我们心中永远的最爱。

一、图书馆之纵观

- 历史悠久的图书馆

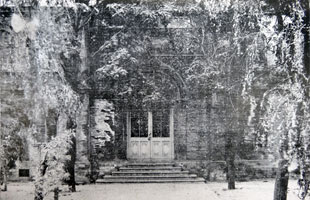

图书馆位于新华社南大门的中轴线上,坐北朝南,是一座二层方形建筑。青砖砌成的外墙,红色的门窗,建筑立面用砖砌的壁柱竖向分隔间数,层间用砖线脚水平装饰。

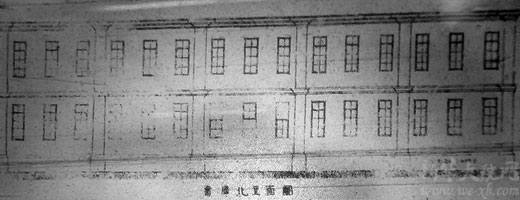

其南立面大门两侧的窗户为上二下三分局。东、西立面风格相同,均有四组窗户,每组四扇,上下排列。北立面用壁柱分隔为五组,每组上下共6扇窗户。与其他三面的窗户不同,一是北面的窗户均为长方形的窄窗,而不像其他三面采用拱窗户;二是拱窗的上部有圆弧状装饰线,而窄窗周边则不带任何装饰。

- 俯瞰图书馆

图书馆为三角钢木桁架屋顶,坡形的顶部分为三层。第一层从二楼顶部外檐处向后退,在东、西、南三面各开一排采光高窗,第二层的坡度最大,在东西南北四个方向的坡顶上各开有两个圆形气窗。第三层的面积最小,四面坡屋顶立于二层的正中。整个顶部均用绿色瓦楞铁覆盖。

- 图书馆的里外两道大门

- 图书馆的采光高窗和圆形气窗

图书馆南立面正中有大门一间,门前出圆弧形红色花岗石台阶6级。入门后为一狭窄的门厅,穿过第二道门就是正厅。四方形的正厅每边各有立柱六个,东西南三面的立柱外侧与外墙之间形成了宽度为2米多三面环廊。其上为建筑的二层,每面各有5间,配有棕红色的木制栏杆。上面是采光高窗。这种设计使得整个大厅显得高大宽敞,明亮气派。

- 围廊式的二层

纵观整个建筑,布局对称,色彩协调,中规中矩,美观大方,而其点睛之笔就在大门。

- 为图书馆题写匾额的沈尹默先生

- 漂亮的门头

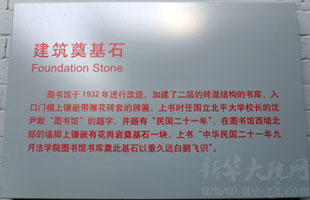

拱券式的大门是其装饰重点,券脸采用砖线脚作装饰,层层后退以丰富立面。拱券门门头有三角山花,两侧砖砌的方柱托起弧形的券顶,上面是繁缛的雕花砖套,正中镶嵌汉白玉匾额,其上为民初就有“南沈北于(右任)”之称的书法大师、曾任国立北平大学校长的沈尹默书写的题匾:“图书馆 民国二十一年建” 沈尹默题”。这珍贵的墨宝不但为整个建筑增光添彩,也向众人告知了图书馆的建成年代,让许多人自然而然地认为这是一座建于1932年的建筑。

二、图书馆之溯源

这座被题写为1932年建的图书馆,其实真正建造时间是在上世纪之初,它的历史比同在一个大院的国会议场还要早。

宣统二年(1908年)四月初三,清政府允准度支部建造财政学堂的奏请。之后即在位于象房桥以东、已废弃不用的原驯象所之地基开工建设,次年学堂告竣。财政学堂的主要建筑包括一栋办公教学楼(在现今工字楼的位置)、两栋宿舍楼(后称仁义楼、礼智楼)和之后被改建成为图书馆的财政学堂大讲堂。

如果将这座清末建造的大讲堂与民国二年(1913年)建成的国会议场的会议大厅相比较,就会发现二者在设计风格上有许多相似之处。不了解这段历史的人或许会认为,前者在设计上参照了国会议场。而事实则恰恰相反, 国会议场的设计师、德国人罗克格在1912年设计国会议场时,没有标新立异、鹤立鸡群,而是根据周边环境和建筑的特点,采用了融入其中的亲民风格,使新建的国会议场与财政学堂内的原有建筑协调一致。

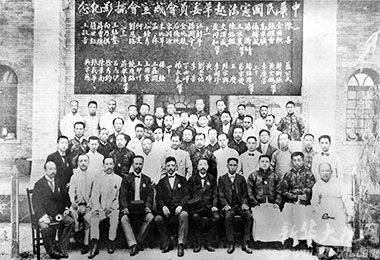

- 宪法起草委员会在财政学堂大讲堂正门外拍摄成立会纪念合影

财政学堂设立之时,正逢清政府在民众强烈要求变革的压力下成立的资政院开院,因财政学堂与作为资政院院址的法律学堂隔街相邻,且设建筑设施宽裕,这里不但为议员提供了寄宿舍,其大讲堂也不再是一座单纯的教学场所,而与时政发生牵连,成为议员们谈话、议事的第二议场。

民国建立后,北京临时参议院也将法律学堂作为其院址,在其运行期间,财政学堂大讲堂依旧是议员们的经常借用的活动场所,它也见证了各党派为进入国会的谋划与博弈。1913年3月底,在首届国会召开之前,因位于法律学堂内的参议院议场需要维修,临时参议院将其召开的最后一次会议移到财政学堂大讲堂举行,为期一年的临时参议院年会是在这里划上的句号。

- 1923年10月0日中华民国第一部宪法公布时

宪法会议成员在财政学堂大讲堂前合影

1913年4月8日,首届国会成立。同年7月12日,第一届国会宪法起草委员会在财政学堂大讲堂成立,这里成为民国制宪历程的开端之地。8月2日,宪法起草委员会选定天坛祈年殿作为其会址,财政学堂大讲堂则成为众议院的小礼堂。1918年第二届国会(安福国会)成立,众议院小礼堂成为该届国会宪法起草委员会的议场。一层供委员开会议事之用,而二层则是旁听席。财政学堂大讲堂从而也有了国会小议场之称。

1923年10月10日,历经坎坷的《中华民国宪法》公布,为此,宪法会议成员在财政学堂大讲堂前合影留念。而大讲堂也成为中国近代史上第一部正式宪法的起步、经历和出炉的见证者。

有文说,这座建筑是民初国会的图书馆,这属想当然。参、众两院确实有图书,但并没有名副其实的图书馆。而这座最初为财政学堂大讲堂的建筑,在民初国会期间,始终是承担国会政治活动的载体。

三、图书馆之诞生

1925年国会解散后,大院再次成为教学之地。昔日的财政学堂成为国立北京法政大学第一院的院址。这栋曾经作为众议院小礼堂和宪法起草委员会议场的建筑则改作学校的图书阅览室、藏书室、实习法庭和小礼堂等,但始终没有一个稳定的用途。

- 法律系学生在实习法庭实习

- 作为实习法庭时的图书馆

其实在北京法政大学时期,校方就有建造一座名副其实的宏大图书馆的构想,其建造地点计划放在曾经作为国会参议院的二院,但这只停留在纸上,并未付诸实施。

1928年11月,国立北平大学成立,改组北京法政大学为国立北平大学法学院,共设三院,大院是法学院一院的所在地。1931年2月,法学院新院长白鹏飞上任。这位有理想有抱负的院长,一心要把学院打造成一流学府,即抓教学质量的改进提高,也抓学校的硬件建设,为学校建立三馆――体育馆、图书馆、研究馆,就是其奋斗目标之一。他深知 “图书馆之设立关系学生学业,至为重大。学生往往因其学校图书馆之设备完善增加其对学术之研究兴趣。故一校不欲求学生学业之进益则已,果欲求学生学业之进益,非先设立较完善之图书馆不为功。本院既为一堂堂法政之最高学府,乃图书馆之种种设备尚不完全,未免遗憾。”故在他蒞任之初即有将法学院一院的实习法庭改建图书馆之议,并于1932年7月开始筹划。

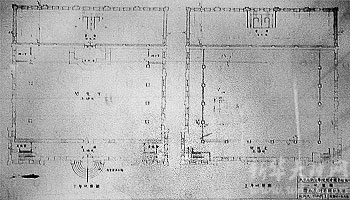

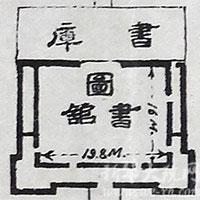

- 图书馆改建平面设计图(左边为一层、右边为二层)

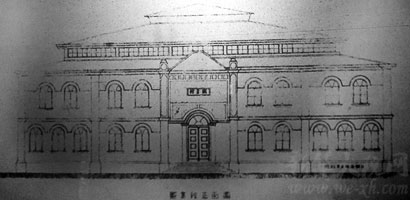

- 图书馆南外立面图纸

然而这项“工费浩大”的项目资金一时难以筹措,而在白院长“接事甫及半载即值九一八事变横祸飞来,经费来源遽断。比及沪战发生,又值全国政费减发,”使学院处境愈趋困难,令“建筑图书馆计划亦几成为泡影矣”。1932年7月以后,因“教费幸能十足发放,本欲按月节余以作改建图书馆之用”,无奈学院负债过钜,积重难返,靠行政费之节余改建图书馆实为不可行。于是白院长只能采取催促同学踊跃缴费,将所收学费做为改建图书馆之经费的办法。

- 新建书库的北外立面图

改建图书馆项目由修、建两部分组成。修是将原有实习法庭改造成长19.8米、寬16米的阅览室,建则是要在实习法庭的北面建造“坚固图书库一所,使历年散置一、二、三院之图书得以集中保存。”

学院于1932年8月先聘锺森工程师代为设计,设计方案经白院长严加审核后登报招标,9月10日上午10时在一院大礼堂当众开标,校长办公室及北平市工务局均派员蒞场指示。共有8家单位参加投标,开标结果森林木厂的出标价最低,为大洋13,320元。而这个价格院方还是难以承受,故又请工程师对原设计略作修改,将书库原定的铁楼梯改为铁筋混合土楼梯,阅览厅地面原用唐山八吋洋灰花砖,改用十吋洋灰本色砖。由出价最低的前三家再次投标。最终,森林木厂以出价11,800大洋中标。

- 学院平面图中的图书馆

- 正在施工中的图书馆

为保证工程能按时按质完成,院方与承包商签订了极为周详的合同,对每个子项的用材、配料、施工要求等都有明确具体的表述,如对外部砖墙用砖“均磨洗干净以一色见新为度(砖色不一样须磨至一样为止),所有缺欠之砖均须补平见新;” 绿纱窗要用“上好丝纱,每一寸十六孔至十八孔”。从中可窥见院方对工程质量监控力度。

然而最为困难的还是资金。因在合同签订前所收学费尚不满2000元,虽全部工程分五期付款,可只有三个月的工期令付款之速朝领夕至,故非妥筹工费则图书馆之建立难落实。为此,白院长多方设法同银行极力借款,并于9月20日与森林木厂订妥合同,9月25日正式开工。施工期间因筹借建筑工费事复经几许波折,最终工程于1933年年1月完成。

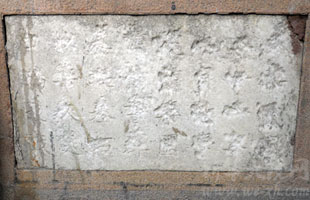

- 图书馆书库的奠基石

- 奠基石上的文字内容

整个项目总造价包括建筑工费为大洋12,626元(含工程师设计制图、监工等费用大洋826元在内),如将装置电灯及暖气管等各项配套设备计入,总额当在贰万元以上。

1933年2月17日,法学院图书馆正式开馆,因正值国难,未举行开馆典礼。

一座名副其实的图书馆历经周折与坎坷终于诞生,不但为学校的教学、研究提供了不可或缺的物质基础,也在当时的社会上引起反响。成为师生引以为豪的地标性建筑。在图书馆西墙北部的墙角上镶嵌有花岗岩奠基石一块,上书“中华民国二十一年九月法学院图书馆书库奠此基石以垂久远 白鹏飞识。”成为建立图书馆书库的重要见证。

四、图书馆之沿革

- 图书馆前的学生们

- 新建成的图书馆

1933年2月,法学院一、二、三院的图书开始搬移到新馆,从此有了一个安稳的栖身之处。图书馆虽建成于上世纪30年代,但其藏书的历史却可追溯到清光绪32年(1905年)法律学堂建立之时,可谓源远流长。1912年法律、法政、财政三校合并,成立北京法政专门学校,三校图书归于一校,并逐年递增,成为馆藏图书的主要来源。1925年冬,平大法学院的前身北京法政大学收回前参、众两院院址,所有参、众两院存书也一并移交该校,成为图书馆藏书中的第二来源,并且也不可能再有增量。还有一部分图书是学院教授们的捐赠,在学院的院刊上,此类信息时有所见。这些图书尽管数量不多,但因是学者的收藏,极具专业价值。

- 位于图书馆北侧新建书库的外墙

- 书库内的藏书

当时学校每年用于购置新书的费用达6000元。因学院“是专门研究社会科学的,所以关于法律、政治、经济之类的书可以说是尽量的购买,每经各书局出有新书时,无不尽先购得,同时关于有价值的文学书籍和自然科学书籍,馆内也相当的多,各种杂志则更是应有尽有”。

- 法商学院图书馆编纂的

院馆藏图书的书本目录封皮

(由院长白鹏飞题写)

统计资料显示,到1935年底,图书馆中外文藏书共5万多册,外文书籍约占五分之一,其中的三分之二为日文书。另外还有杂志81种,包括中、英、日、俄、德、法等多种文字。我国最大的类书、康熙年间编纂的《古今图书集成》(清光绪年间石印本)是图书馆的重要特藏,共计528函、5044册,此外还有大型丛书《四部备要》2500册、《四库全书珍本》1960册,以及堪称20世纪上半叶最有影响的大型现代丛书、由王云五策划整理的《万有文库》3176册。图书馆藏书不但古今并蓄、中西兼收,并有许多宣传研究马列宁主义的进步书刊。

馆藏中文古书仍分经、史、子、集、丛五门,而外文图书及中文新书则采用杜威氏十进分类法,细目稍有增益。编目则采用卡片目录与书本目录。

- 图书馆新购置的铁制书架

- 焕然一新的阅览室

1935年,图书馆原有的木制书架已破损不堪,为此,“图书馆制备书库铁书架,业经招商投标在案,”并定于1月25日在大礼堂开标, 南开工厂以最低价目得标承办。图书馆的硬件设施就此得以提升。

图书馆以其宽敞明亮的阅览室、丰富多彩的图书,成为学生们理想的第二课堂。据抗战胜利后在这里学习的北大四院学生回忆,“阅览室北墙上悬挂有从居庸关云台的城门洞内拓下来的有汉、满、蒙、回、藏、西夏等多种文字的巨幅碑文。”室内“摆了几排较宽大的阅览桌,桌面中间隆起以便搁书,还有绿色的台灯。藏书大约有几万册,大多盖有北平大学的图章。检索目录和借书都很方便。这在久处抗战后方的我们看起来已经是一种很好的享受了。”

- 新民学院校庆时把图书馆变成饕餮之地

- 新民学院时期的图书馆阅览室

抗战爆发后,大院被日寇霸占,成立了汉奸养成所--新民学院。图书馆虽然还在履行其借、阅功能,但服务对象已不再是明天的社会栋梁,而是为鬼子卖命的汉奸走狗。馆藏的进步书刊被日本特务机关在书库东头原地查封,并盖有“波”字等特务机关印章,禁止阅读。学校校庆时,图书馆还会成为汉奸们的饕餮之地,一群良知丧尽的无耻之徒聚在这里觥筹交错、大吃大嚼,把原本的书香之地搅得乌烟瘴气。

- 隐于绿树中的图书馆

- 新华社国际部的工作人员在图书馆前合影

1946年大院成为北京大学第四院后,接收了原平大法商学院和伪新民学院的旧存图书,将图书馆作为四院阅览室,并把馆藏中的马列主义书刊提运到北京大学法学院法政经济纪录室(图书馆)供师生使用。

1949年北平和平解放后,华北大学三部取代北大四院成为大院的新主人。据相关人士回忆,华大三部原想将图书馆藏书一并接收,但遭到北大院方的“坚决拒绝,并且立即派人将这些书籍运到沙滩北大图书馆的书库中”(估计最终并未全部带走)。

- 社领导在图书馆作新华社第三次全国社务会议

总结报告

1949年9月26日,这座门牌号为国会街26号的大院再度易主,新华社正式入迁,成为大院的最终主人。在新华社为自己选择社址时,对院内曾经的国会议场和这座题写着“图书馆”的建筑格外青睐,前者是之后新华社开展大型活动的主要平台,而图书馆除了承担其应有功能外,社里的一些业务活动和许多文娱活动也在这里举行。

- 图书馆西北侧

- 图书馆的东侧

新华社图书馆的前身可追溯到1941年5月16日在延安清凉山成立的《解放日报》编辑部下的材料室,1946年5月《解放日报》与新华社合并,材料室人员合并到新华社改为资料室。1947年3月,迁至河北省平山县西柏坡后,更名为新华社编辑部资料研究室,1949年3月迁至北平香山,后随总社进驻大院。 1953年新华社编辑部资料室撤销,新华社图书馆正式成立。

新华社图书馆把面向全社,重点为新闻报道服务作为其方针任务,建成后以年购书费40万元的规模扩充藏书。馆藏以社科类图书为主,特别注重收藏中外文有关新闻学类图书,各主要国家大百科全书以及各种文字字典、年鉴、手册、人名录、地名录及其他工具书均有收藏,并专门为业务部门采购、订阅世界各地报刊,以满足报道业务需要。

- 社史陈列馆内

- 面目全非的图书馆

作为从清凉山走来的图书馆,那些曾经冒着敌机轰炸,用毛驴驮载到西柏坡老区报纸,如《红色中华报》、《解放日报》、《今日新闻》等是其独具特色的珍藏,此外,《古今图书集成》清印本、《四部备要》、《佩文韵府》、宋代《太平御览》、《文苑英华》、《册府元龟》、明代《经世文编》等古籍也是极有分量的馆藏。(其中一些可能就是原平大法商学院的藏书,如清印本《古今图书集成》)。据2005年的统计资料,图书馆收藏的中外文图书、报刊及电子书刊,共约60万册。

对于在大院里成长起来的孩子们来说,新华社图书馆除了具备专业图书馆的共性外,其独具一格之处就在于她的开放、平等和包容,图书馆不对孩子们设门槛的做法让这里成为他们的第二课堂,享受在知识的海洋里畅游乐趣,这不但是孩子们的福气,也为他们留下了挥之不去的美好记忆。

- 原来的书库楼梯被重新改装

- 书库也成为展区

在2011年新华社建社80周年之时,图书馆经历了“开膛破肚”式的改造,变身为新华社历史陈列馆。新华社图书馆被一拆为二,阅览室搬到红二楼二层(民国时期的“礼字斋”),书库则另设他地。曾经作为国会议场的大礼堂虽然也遭遇改造,但毕竟还基本留住了其原本的功能。而作为社史陈列馆的这座建筑,虽已握有“重点文物”的护身符,依旧未能逃脱横遭改造的厄运,尽管外观依然,可内囊的历史印记已擦除大半,其原有功能更是丧失殆尽,我们心中的图书馆再也无处寻觅了。

结束语

- 大院内仅存的三栋清末建筑

图书馆和和红一楼、红二楼是大院内硕果仅存的清末建筑,比国会议场还要年长。图书馆见证了民初北京临时参议院的终结和民国制宪历程的起步,目睹过中国社会在清末民初处于历史十字路口的政治博弈和风云变幻,其历史价值不容小觑。然而,作为被列入国家重点文物保护单位“北京国会旧址”之一的主要建筑,图书馆无论从名气上还是受重视的程度,都远不及国会议场,甚至在某些不了解大院内情的研究者的撰文中被张冠李戴,误称为“信字斋”,并在其他人的Ctrl+C加Ctrl+V中,以讹传讹。作为处在文物保护范围中的国家级传媒机构,理应责无旁贷地保护大院文物,留住其本色和原味,并深挖和整理大院历史,正本清源,为其扬声,让人们能真正了解其深厚的文物价值,成为名副其实的“重点”。让重点文物的悲哀不再重演,使其莫在我们手中变味儿,这不但是文物保护部门的职责,也是与文物相关的单位和个人应有的意识和应尽的义务。

写于2014年9月

附:图书馆图片集