六、与国会议场命运相关的两个插曲

在国会议场建成前后,曾发生过两件可能改变其命运的事情。

1、 清末资政院大厦

资政院是清廷在强大的变革呼声中为预备立宪于1907年9月12日设立的中央咨议机构,是国家议会的萌芽。而资政院之建筑,实“为议会成立以前所必不可少之准备。东西立宪各国,议院之制皆闳敞精丽,经营数年而后成。现设资政院既为上下议院之基础,则其规则自按照各国议院定式先事筹备,以免临时竭蹶之虞。”

- 渐就圮颓的贡院之明远楼

- 空闲日久的贡院之考棚

因此,需“仿照各国两院之制妥定规模、宽留地步,先行择要兴工”。“查京师内城地方,市廛栉比,隙地无多,求一宽广适用之处颇不易得。唯贡院旧址,南北约一百四十余丈、东西广约六十余丈,自科举停罢以后,该住空闲日久,渐就圮颓。……若改建议院,约计地势广袤,足敷布置,出入迳途尚属直捷,即乘舆临幸,亦不致有迂折之嫌。以昔日国家选士之场,为他日人民参政之地”,实为得宜。于是,“择定贡院旧址建筑资政院”,被朝廷奏准。

资政院大厦的设计者是当时有众多作品在中国问世、被官方充分认可的德国人罗克格,他也成为中国历史上第一次由政府直接指定设计官方重要建筑的西方建筑师。

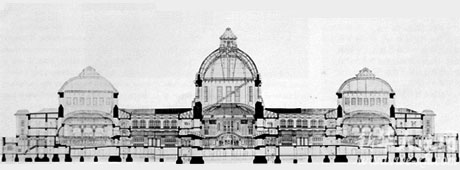

- 资政院大厦效果图

罗克格不负重任,在设计中充分体现了清廷关于资政院的建设“宜仿各国议院建筑,取用圆形,以全厅中人能彼此互见共闻为主,所有议长席、演说台、速记席暨列于上层之旁听席等,皆须预备”的要求。他参照了德国的议会大厦,将资政院设计成一组气势恢宏的欧洲议会式建筑群,体量却是德国议会大厦的两倍。大厦总高75 米,宽 240 米,长 120米,由三个主要建筑组成,中部为议院大厅、左、右两侧分别为下议院和上议院的会议厅,会议厅的座位设置呈扇形。三个会议厅都覆有穹顶,同下部柱廊相配,十分庄重壮丽。

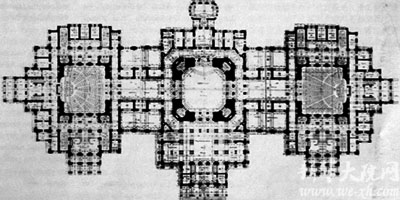

- 资政院大厦平面图

议院大厅为八边形平面, 高60英尺, 分上下两层, 可容1550人(首层为议员席1200座,二层设旁听席350座); 厅外环为15英尺宽的走廊。上、下议院大厅均宽85英尺、深70英尺,通过宽36英尺、深6英尺的过厅同议会大厅相连。中央的大穹顶采用铜铁锻制,彰显气势。大楼2层设记者室,3层为议员办公用房。大楼内设28个楼梯间,有步梯和电梯,并备有电力照明、供暖设施,以及现代化餐厅和卫生设备。

《德文新报》曾对该设计做了详尽的描述:

- 资政院大厦剖面图

“在内城的东南角,北京观象台前以北,既在以前的科举考场旧址上将要矗立起象征中国步入立宪制,走向现代化的国会大厦。新的国会大厦将为长方形的花岗岩建筑,面朝西,正对着皇城。四条大街从城市的东部一直延伸至国会大厦。气势宏伟的主圆拱形顶端设有塔式天窗,下面是议会大厅。宽阔的回廊门厅贯穿主楼和两侧的上、下议院会议厅。两边侧楼的拱顶体现了上、下议院与皇族内阁之间的隶属等级关系。与主穹顶相比,侧楼拱顶显得过于低矮。从总体来看,议会大楼中间高起,两翼越来越低,……大厦四周将高筑围墙。正面是宏伟的正门,后面以及两侧均设有通道。整个建筑群占地面积长五百五十米,宽三百米。大厦前后均开辟宽阔的广场。正门前计划建一条十米宽的行车坡道,后面则准备修建三条供皇帝,文武大臣和外国使节使用的坡道。……国会大厦进口处是一间开敞的回廊门厅,正中的穹顶有三层楼高,回廊连接着中间和两侧的议院大厅,两侧议会大厅之间的总长为一百多米。”

- 1911年10月21日,英国The Graphic增刊中刊登的

建设中的 资政院大厦照片(远处为尚未拆除的贡院考棚)

- 1911年10月21日,英国The Graphic增刊中刊登的

建设中的 资政院大厦照片

这项浩大的工程预计费用约540万金马克,预计施工工期为三年。

资政院大厦的建设还处于进行时,可召开资政院会议的时间却不能等,于是,才借用法律学堂作为其院址,同时也让法律学堂的近邻财政学堂与资政院产生了瓜葛。

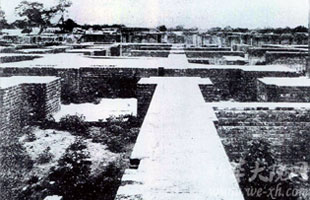

- 仅完成地基和4800立方米墙体砌筑的

资政院大厦施工现场

耗资巨大的资政院项目无疑是罗克格建筑生涯中的巅峰之作,如果最终能够完成,不但会让他在中国近代建筑史上留下浓墨重彩的一笔,而且也让京城拥有一座壮丽辉煌的地标性建筑,并就此改变国会议场的命运。然而,世事难料,项目开工不久就爆发了“辛亥革命”,随着清王朝的崩溃,资政院大厦仅完成了地基部分和4800立方米的墙体砌筑,即被搁置。此时项目的耗资近100万金马克。而其后在财政学堂内建造的民国国会议场,全部投资也只有14.4万金马克,还不如资政院大厦投资总预算的一个零头。

民国建元后,罗克格及施工方当然希望工程能继续进行,而为清廷修建的资政院大厦也理应由国会接手。1913年12月29日,申报就有关于“建筑未完之国会工程”的报道,言:“吾国现时之参、众两院系借用象坊桥之法律、财政学堂,其国会自有之院宇,方在建筑之中,地址卽前淸贡院,由德国商人承造。”然而,因财政拮据,且以袁世凯为首的民国政府也不愿为国会投入巨资,致使资政院大厦项目终告夭折。原本为国会暂借使用的法律、财政学堂,最终成为民初国会参、众两院的唯一院址。

2、改造故宫三大殿为国会议场

1923年初,本已口碑甚差的国会,又因一场变更参、众两院院址的风波再次引发公众关注。当时的国会头头以国会现址档次低、不达标等为由,要求将参、众两院迁址故宫三大殿。是年1月31日,时任大总统黎元洪“偕同参、众两院议长在太和、保和各殿视察一周,数日后派华洋工程师测验三殿等处”,欲将故宫三大殿改作参、众两院议场,由瑞典建筑师施达克(Albin Stark 1885~1960年)承担改造设计。

消息一经传出,舆论哗然,反对之声潮涌。在强大的舆论压力下,内务部在收到三大殿改国会议场估修工程案后,内务总长“高凌霨以反对者多,拟以延缓打消。”

但是,事态还在继续发酵,在不断高涨的反对声中,改造三大殿为议场演变成要拆毁三大殿建设新式议院,令国人不胜骇异,在社会上引起轩然大波。

消息传到当时驻扎洛阳的吴佩孚处,吴氏大怒,为“保存此大地百国之瑰宝,”立即发电报给大总统黎元洪、国务总理张绍曾、内务总长高凌霨、财政总长张英华,表示坚决反对这一让“中国永丧此巨工古物”的罪行。他在电报中义正言辞地指出:“查三殿规模宏丽,建明永乐世,垂今五百年矣……尝闻之欧西游归者,据云,百国宫殿,精美则有之,无有能比三殿之雄壮者。此不止中国之奇迹,实大地百国之瑰宝。欧美各国无不龂龂以保护古物为重,有此号为文明,反之则号为野蛮。其于帝殿教庙,尤为郑重。……今埃及六千年之故宫、希腊之雅典故宫、意大利之罗马故宫,至今犹在,累经百劫,灵光巍然,凡此故宫,指不胜屈。若昏如吾国今日之举动,则久毁之矣。……何忍以数百年故宫,供数人中饱之资乎?”

吴帅之所以把电报拍给总统和内阁总理等要员,不是因为他不惜搭理提出动议的国会头头,而是他认为此事的肇始源于政府。其实,此事必是政府与国会已串通一气,否则就不会有1月底大总统与参、众两院议长的同行视察三大殿。但是,这馊主意还是国会头头们出的。吴佩孚的仗义执言无疑把事件的始作蛹者推上了风口浪尖,故收电人并未复电,而是由共创国会迁移三殿之意的国会众议院议长吴景濂、参议院议长王家襄、代理审议长张伯烈、宪法起草委员长汤漪等联合致电吴佩孚。电文为国会迁移三大殿辩解,称此举一是为“正视听以固国本。凡国之大事,如大总统之选举,及其就职宣誓,宪法之宣布或修正,与夫解释宪法之会议等,必于其国历史上最庄严宏丽之地行之,此古今中外所同也”,而根据总统选举法,“大总统就职时之宣誓,实为出席国会之所,有事当然于国家固有会场行之”,鉴于“共和以来,清帝犹拥尊号,遗老因而生心”,改三大殿为国会,则“曩者帝制复辟之变,恐再见矣”。其二则是为了“谋古建筑之保存,凡建物莫不以获用而后存,以不用而就圮,此常理也。今之三殿荒废已久,其旁殿尤甚,倘不加以修葺,别无保存之法,自始议迄今,中外工程师所制图案不下十数,无一非就原有楹柱之间,增设议席、及旁听席而止,既无所用其拆,更不知何所谓毁也!”

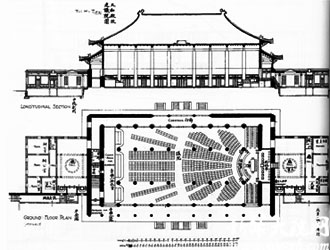

- 故宫三大殿改造国会议场设计图(纵向席位)

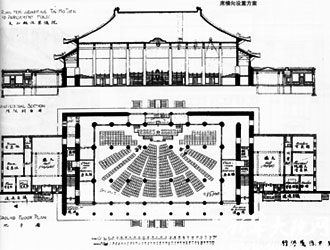

- 故宫三大殿改造国会议场设计图(横向席位)

然而,改建三大殿成议场绝非如电文所说只是“增设议席、及旁听席而止”。根据施达克提交的设计方案,帝座将被移走,太和殿东西两侧将各新建两座二层5.2米高的平顶建筑,内设总统休息室、议员休息室、衣帽间、厕所和锅炉房等。太和殿东西两壁还须各开一个门洞与之相通。如果实施,无疑会给三大殿带来万劫不复的灾难。

就此,一些涉及此事的文章盛赞吴佩孚,说正是由于他的挺身而出、一声怒吼,使故宫三大殿免遭毁坏,逃过一劫。但实际情况并非如此。

首先,让吴佩孚怒火中烧的缘由是“顷据确报,北京密谋,决拆三殿,建西式议院,料不足则拆乾清宫以补足之,又迁各部机关于大内,而鬻各部署。”而“拆”的目的是“卖五百年大栋木殿柱利一;鬻各部署利二;建新议院利三;建各新部署利四”。因此,吴氏拍案而起,痛斥倡议者“处心积虑”欲拆宏阔壮丽之古迹,“无非冀遂中饱之私”。

事实上,当时国会的动议确实是改造故宫三大殿为国会议场。1923年3月负责故宫文物管理的古物陈列所向内务总长呈文,陈述三殿万不可改造理由,言:“保存古迹中外通例,吾国建筑工程素称精良,而三殿经历朝之修整系寰球之观瞻,若欲作为议场不经改造则不适于用,而一经改造则旣非原来之规模,即失保存之眞意。以千百年宏阔壮丽之古迹而一旦改毁,窃恐贻议外人 笑千古。”而施达克提交的设计方案也是一个证明。再者,搞政治的当权者即使再贪婪,也不太可能蠢到敢冒天下之大不韪去拆除三大殿的地步。

因此国会的复电首先对刊登在各报上的吴氏来电的真伪表示“疑之,”并言“果有此电,则必以告者过也。”用指桑骂槐的手法点出吴氏的误信谗言。在陈述国会迁移三殿的理由后,重申:“总而言之,国会两院将来当有新建筑,而一切两院会合时之所有事,则必于三殿行之,永为定制,垂诸无极。”

由此可知,吴佩孚的挺身而出的确给反对浪潮增添了推波助澜的正能量,但国会头头们的荒唐企图并未就此打住。不过,以吴佩孚当时的地位和身份,理应给府院的头头们增加更大的压力,使迁址进程得以放缓。当年6月6日,深陷国会和军阀两面夹攻的张绍曾内阁总辞职,6月13日大总统黎元洪在武力逼迫下离职赴津,而国会中各派因争权夺利乱作一团。时局动荡,让事件的造衅开端者在内乱外扰下,自身难保、自顾不暇,这才应该是三大殿改造议院计划最终胎死腹中的根本原因。

如果说资政院大厦的“壮志”难酬是以悲情谢幕,那么,改造故宫三大殿为国会议场则是以闹剧收场。只有被国会暂借成为参、众两院院址的法律、财政学堂,目睹着中华民国国会在这里走完了它的全程,将初始的“临时”最终演变成了“正堂”。

结束语

1984年5月24日,大院内的清末民初建筑以“民国国会议场”的名称成为北京市第三批文物保护单位。2006年6月1日,大院的保护等级再次升格,成为第六批全国重点文物保护单位,属近现代重要史迹及代表性建筑类,并有了一个涵盖面更广的名称:“北京国会旧址”。这其中最重要的建筑就是民国国会议场,而她的历史价值绝非仅限于曾经作为民初国会的载体,在其百年历程中耳闻目睹的许多事件都已载入各种史册,因而更为弥足珍贵。文物保护单位的确立,不但是对其历史价值的肯定,也应让这批百年建筑拥有真正的护身符,但愿今后那种破坏性的保护再不要发生了。让这些建筑能够真正益寿延年,见证历史,告知后人,也让人们不忘过去,珍惜现在,开创未来。

写于2013年12月 2014年6月补充修改

附:百年会堂图集

请浏览上集:《历史印记--百年会堂--从民国国会议场到新华社大礼堂(上)》