母亲有许多朋友。我从母亲口中听到张晓梅的名字,不知有多少次,但从来没见到过她这个人。上周末,我与几位朋友一起去参观西柏坡,在展厅里的一张照片中,却意外地见到了她。我将照片放入了博客相册后,又记起了许多关于她的情节……

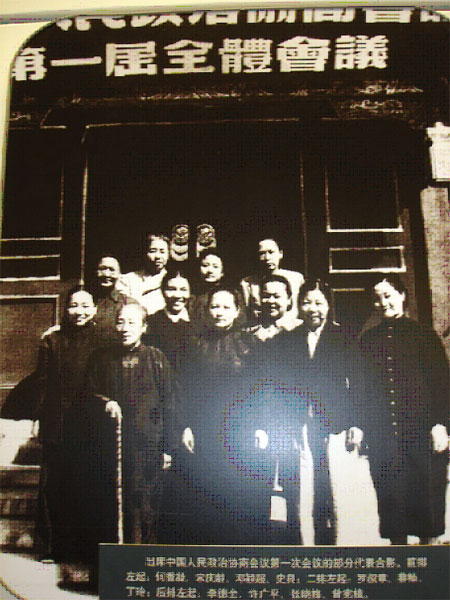

张晓梅(1911——1968)中共北京市委委员,北京市妇委书记,中央妇委委员,全国妇联执委,北京市妇联主席(照片中后排中间者)。1968年4月28日在强制劳改中绝命。终年58岁。

一 她是被迫害致死

我出生后不久,父亲就被打成了右派分子,全家人也一下子就都变成了右派家属。为了保住自己的工作,供养孩子长大,不影响他人的政治前途,母亲不得不主动地切断了与许多旧友的往来,其中就有张晓梅夫妇。当母亲在文革后期四处打听张晓梅夫妇的下落时,得到的却是他们夫妇“在文革中被迫害已双双亡故”的惊心消息。

网上曾飞过一句话:能够说出来的委屈,都不算委屈。母亲为他们夫妇的那种抱屈,真是说不出来。她只能偶然提几句,每提便是气恨交加:“她那样开朗的人,要不是被逼供信,怎么可能是自绝!事后竟然说她是“上窗台擦玻璃,自己不当心掉下楼去了”。哪个能信!哪个能信!她怎么会去擦玻璃!”(另有传说她是因过于繁重的体力劳动致突然死亡。当时被定为“自绝于党自绝于人民”。)

二 相识于抗日战争中的重庆

母亲与张晓梅相识于1939年抗日战争中的重庆。那时张晓梅与丈夫徐冰都是成熟的共产党员。夫妇都在周恩来的八路军办事处帮助周公做文化界的统战工作。母亲因为在一次大规模的学潮中是高三学生代表,被学校停课。周恩来董必武在八路军办事处接见了8位高三学生代表,并为他们安排出路。

那天,在周恩来的饭桌上,母亲认识了张晓梅。彼时母亲只有16岁。当周恩来听到她来自敌占区,是父母双亡的孤儿时,对张晓梅说;“今后你得多多帮助小舒。她已经没有家了。”母亲终生都忘不掉周公这句温暖如春的话:“那时候,我走投无路,谈不上觉悟,下顿饭都不知道上哪儿去吃,参加革命工作是很自然的事情。”(本博有母亲写的忆文《初见周恩来》)

母亲参加了设在重庆的东北抗日救亡总会的工作。张晓梅安排母亲参加抗日宣传工作,有时到重庆附近的纺织厂去为工人讲文化课,有时去演街头剧“放下你的鞭子!”学唱黄河大合唱里的每一支歌曲。有时安排母亲为周恩来送信给在重庆的“关系”。多年后,母亲还记得为周公送信到闫宝航家的情景:“我那时不懂事,当着人家的面就说,哎呀,夫人怎么还是小脚呢?快出门还回过头去看闫夫人的小脚。”她回去学给张晓梅听,受到了一顿教育。但张晓梅也发现了这个年轻姑娘聪明好学、胆大心细、有‘三快’的特点(写得快、说得快、跑得快)。一段时间里,她们情同姐妹。母亲从那时了解到,张晓梅原名张锡珍,姐妹三人都是共产党人,也都嫁给了共产党人。有一天,母亲正在试穿一件张晓梅的旧旗袍时,张晓梅静静地看着她说:“你想加入共青团吗?”这句话,遂成为母亲后来加入共青团的理由之一(再后来,却并没有入党)。

三 进入美国新闻处

抗战期间,四川江津有个国立九中,专门接收皖籍流亡师生(大约有3000人)。母亲原名舒昭谟,日军打到安庆后,她从安徽逃到武汉,又从武汉逃入四川。以优异的初中毕业生水平,跳级考入在江津国立九中的女高中部直接读高二。被迫离校前,她遇到的一位怀宁男孩还追问过她:你名字里这个“谟”字是什么意思呀?(这位姓邓的怀宁男孩后来成为大科学家。母亲晚年在电视机前看见他时,笑道,哎哟,这位还是我的小同乡、小同学呢!)

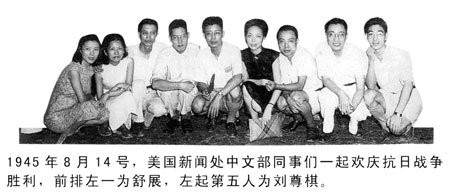

1943年,在张晓梅帮助下,母亲改名舒展。不久,徐冰通过刘尊棋先生,介绍母亲进入设在重庆的(盟军)美国新闻处中文部做抄写员。在美国新闻处的两年多,母亲多次“送战时情况”,信息直接转入周公馆,并在那时结识了许多杰出的中国翻译界才俊(这些人杰在抗战期间为八路军为盟军工作,极其艰苦,但在1949年后的政治运动中,没有一个逃脱“美国特务”嫌疑的,中文部主任刘尊棋(逝前为中国日报总编辑)后来为此痛心疾首。参见《青山在》杂志)

四 在北平的遭遇

1946年~1947年,父母从上海到了北京,父亲和王冶秋等人在国民党第十一战区余心清牧师领导的设计委员会做参议,并日夜翻译美国文学作品。母亲带着孩子们(还没有在下)就住在宋哲元府里(今北京张自忠路北侧)。在那里再次与张晓梅徐冰夫妇惊喜相遇。彼时,他们夫妇进入北平军调处工作,也是北平地下党的核心人物。1947年中秋,北平地下党被严重破坏的那次大案发生时,母亲和叶笃庄为给高履芳(王治秋夫人)送急信,险些被抓到宪兵队去。不久父亲被友人从蒋孝先的宪兵司令部保释出来,他们觉得只有离开北平才会安全。母亲从张晓梅处得知去解放区的暗道,遂与父亲决定,全家到解放区去。张晓梅夫妇委托地下党交通员,先行为这些暗中出行的文化人做了安排:司空谷先生(瘦,扮照相馆伙计)、黄碧野先生(胖,扮厨师)与荒芜舒展全家同行。同行者还有一位投诚的国民党高级军官(直到分手也不知其名。他扮成车夫)。他们坐在大马车上,穿国统区封锁线,到达华北解放区。

在新的环境中,年轻的母亲进入北方大学文艺学院读研究生课程,父亲进入在华北大学范文澜的三部做文史研究员。进入北平前,张晓梅得知母亲经过干部集训,已被分配到军委铁道部政治部工作,遂商量为她改名为林印。此时母亲26岁。

多年后我为女儿取名时,曾笑嘻嘻地问过母亲,你的名字里那个“印”字是什么意思?是印刷的意思吗?是印章的意思吗?母亲半天不语,可能不知道如何对下一代说明对战争的残酷记忆。

她终于平静地告诉我,那个“印”字,取意“牢记两次战争中的血痕”。我听后心惊,竟然在桌旁傻呆好久:原来是血印的印!

五 怀念深埋于心底

1949年后,母亲成为最早的交通专业记者,常年奔波在交通报道战线上,直到1957年。她使用“林印”这个笔名,一直到83岁。离休前,单位人事部门从1948年起给她计算工龄,她不满道,我从不到17岁参加东北抗日救亡总会始,就一直为抗日、为盟军、为共产党做各种外围工作,怎么都不算了?张晓梅和徐冰能证明我。

张晓梅和徐冰在文革中双双含冤离世。

1978年2月17日,张晓梅得到平反,被恢复名誉,她的骨灰在她死后10年终于得到了安放。

徐冰在文革中被投入监狱多年,在那里受到严重折磨,惨死于1972年,终年69岁。1979年8月27日,中央在京为他平反昭雪。(此信息来自王树人文章《张氏三姐妹》见《党史博采》杂志2008年第6期)

母亲的文笔又快、字又漂亮,文思又敏捷,直到逝前两个月,还在杂志上发表散文,可关于张晓梅夫妇,她没有写一个字。

只有我知道,母亲一直深切地怀念着他们。

母亲晚年的常态与父亲一样,一言不发。

注:

1、母亲的小那位小同乡名叫邓稼先。

2、张晓梅的丈夫徐冰,生前最后职务是中共中央统战部部长。