7、新疆自治区博物馆镇馆之宝——“五星出东方利中国”锦、伏羲女蜗交尾图、楼兰美女干尸、草原石人等

距今4000年~2300年前后的夏商周时期,新疆地区南北的河谷绿洲、山间盆地先后进入青铜时代和铁器时代。天山南北不同的地理单元,产生了以农耕为主聚落而居的绿洲文明和以游牧、畜牧为主逐水草而居的草原文明。

汉唐丝绸之路的陆路,从长安或洛阳出发,经河西走廊、塔里木盆地、越帕米尔高原,进入中亚、伊朗、阿拉伯和地中海世界。丝绸之路对于人类文明的最大贡献,是沟通了不同国家、不同民族之间的交往,促进了东西方双向的文化交流。古代新疆是丝绸之路中国段中的必经之地。也正因为如此,“丝绸之路:长安-天山廊道的路网”被列为世界文化遗产。特殊的地理位置和生态环境、神秘而浪漫的西域传奇,在新疆这片沃土上留存了众多闻名遐迩的历史文化瑰宝。

退休后,我们曾分别于2017年、2020年和2021年三次到新疆旅行,领略了北疆自然风景的邝美与历史文化遗址的沧桑;欣赏了帕米尔高原的绝美风光与多姿多彩的少数民族风情;观赏了天山丰富的世界文化遗产。在曾经是西域古国的几个老城中,从千年沧桑的遗址和有丰富文物的博物馆中,我们进一步学习了新疆的历史和新疆在东西方文化的交流和祖国统一大业中的重要贡献。

行程中,我们参观了新疆自治区博物馆、伊犁州博物馆、昌吉博物馆和恐龙博物馆、阿克苏博物馆、独库公路博物馆、吐鲁番博物馆、哈密博物馆、巴州博物馆伊州博物馆与霍尔果斯展览馆等。

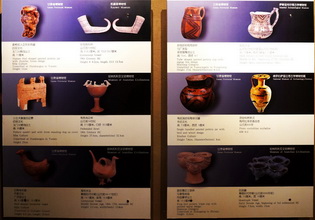

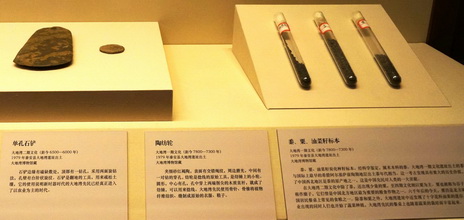

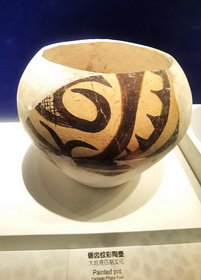

新疆自治区博物馆很有特色,尤其是《西域历史的记忆》内容的系统分类清晰,文字介绍详尽,通过珍贵的文物,将西域的历史不同阶段的特点及西域在东西方文化中的作用介绍的一目了然。令我们印象深刻的几个特点:首先是突出了新疆历史上中原文化与西域文化的融合这一重要主题,从展品延伸,介绍中原文化与西域文化、东方文化与西方文化的源远流长的交流历史。从新疆考古发掘出的距今3000多年的大量陶器看,其图案纹饰与同时期中原彩陶上的图案纹饰十分相似。说明那时中原文化就已经影响了新疆。此外,从春秋时期,具有悠久制造历史的中国铜镜就已经随着东西方文化交流而向西流传。汉代期间,伴随着绿洲丝绸之路的开通,铜镜作为珍贵的文化礼品,已传到西域和中亚地区。在曾是汉朝通西域交通要道汉代中央王朝经营西域重镇的楼兰古城遗址,考古发现的大量汉代丝绸、漆器等,证实了中原汉文化和生产技术在西域的传播与发展。

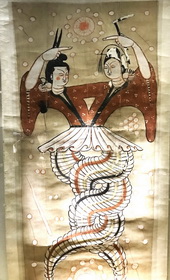

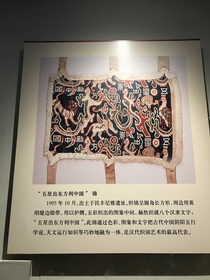

博物馆的镇馆之宝、国家一级文物——西汉“五星出东方利中国”织锦护臂,是20世纪中国考古学最伟大的发现之一,也是最有艺术价值的体现中原文化的针织品,堪称中华历史文化传统与现实政治的完美结合。唐代是西域历史上最繁荣的时期。分别位于西亚和东亚的两大帝国——萨珊波斯与中国唐朝的密切交往在博物馆内大量的珍贵文物体现,在吐鲁番出土的《伏羲女蜗图》便是其中之一。中原与西域、东方与西方的交流不仅在物质,而且在思想和文化上也开始显现。玄奘赴天竺(印度)取经就是在公元7世纪前叶的唐朝。同时,西域的物质与精神文明成果也不断地传入中原,例如葡萄酒的酿造技术在唐代传入内地,西域的音乐和石窟艺术等也都在唐代产生影响。

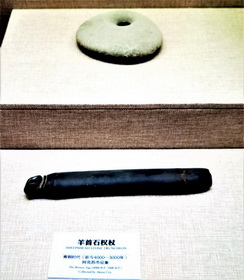

第二是显示了玉石之路与丝绸之路的关系。展馆从科学家考古挖掘出的展品,将我们的视野从丝绸之路的历史向前铺展,让观众了解到,在新疆的石器与青铜器时代中间,还存在着玉器时代。我国边疆和中原、东方与西方文化与商贸交流的第一个媒介,既不是丝绸,也不是瓷器,而是精美的和田玉器。玉石之路是丝绸之路的前身,早于丝绸之路约3000年。它以新疆和田为中心,向东西两翼运出和田玉,沿河西走廊或北部大草原向东渐进到达中原地区。中国河南省博物院收藏的一件镇馆之宝——有着2800年历史的王者之剑,“其剑柄为和田玉材质,玉质细腻,温润光滑”。这充分说明,在两千多年前,新疆的和田玉就已经传到了中原内地。

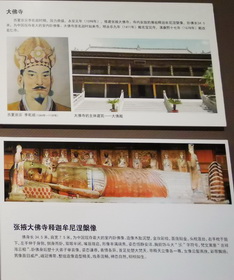

第三是系统介绍各朝代中原与的西域关系及对疆域的影响。展馆分时期重点突出在几个重要的朝代西域与中原的关系和边境的局势。在西域的历史中,汉朝、唐朝和清朝等几个朝代对西域的发展有着重要的影响。西汉初期,北方匈奴势力空前强大。汉武帝派重兵攻打匈奴,从西汉至东汉,匈奴败退。汉朝于公元前60年,正式将西域纳入中国的版图,并开始行使行政管辖权。在汉朝的一统政治的数百年间,屯垦戍边实施,丝绸之路畅通,西域经济文化繁荣发展。张骞多次出使西域,更是密切了中原与西域的关系。西汉末年,王莽篡权称帝,其实施的民族歧视政策引起民众不满,匈奴乘机卷土重来。魏晋南北朝时期,群雄逐鹿中原,西域相对稳定,中原的郡县制推行到西域。丝绸之路新开的商道使更多的中原新技术和新物产注入西域经济。隋末唐初,由于中原战乱,无力西顾,西域成为西突厥、吐蕃等角逐的战场。唐朝平定了西突厥,降服了吐谷浑政权,设立了北庭都护府,建立了完整的烽燧国防系统,统一了西域。唐高祖又在吸取隋朝教训和延续相关有效政策的基础上,一方面重兵戍边,另一方面采取了怀柔招抚和亲的开明边疆政策。稳定的政治局面,使丝绸之路在唐代进入全盛时期。唐代时,西域的疆域较之两汉更大,东至玉门关,西至两河流域以东、波斯以北。但8世纪中叶的安史之乱,影响了西域边境的稳定局面。清朝对西北边陲的统一历时近百年。18世纪,清朝政府平定准格尔汗国后,疆域达到极盛。19世纪,又在平定三藩之乱,抗击沙俄入侵后,收复了俄国侵占的伊犁,清朝确立了对新疆的稳固统治。在面临内地太平天国运动,新疆各地豪强趁机而起、割据纷争的情况下,1880年左宗棠力排众议,说服朝廷,抬着棺材进入新疆,并采取“缓进速决”的战略,指挥西征军收复整个新疆,成为清朝末期屈指可数的一次胜利。1881年清朝政府与俄罗斯签订《伊犁条约》,使新疆全境再次纳入中国行政系统。1884年清政府在新疆建省。我们从展览的介绍中得出结论:当中原局势稳定时,边境会相对安宁。而当中央政权内部不稳定时,外部势力就会乘虚而入。正如唐太宗所讲:“中国既安,四夷自服。”今天依然如此。我们自身强大了,周边邻国早晚“自服”。

第四是展示了外来文明的贡献与东西方文明融合的历史物证。 展馆中有大量从曾经的丝绸之路上的古城——楼兰、小河、营盘等地挖掘出的考古文物,这些文物是东西方文明融合的例证,例如印度风格的狮纹毯、希腊罗马式的大衣、采用东西方不同的纺织织法编织的中国织锦、波斯人服饰的陶俑、古希腊风格的犍陀罗雕刻品等等。但是最抓眼球的是那些经过上千年风沙,仍旧保存完好的古代干尸。在很多具展出的干尸中,最有特点的是“楼兰美女”。1980年新疆考古研究所一行在曾经是丝绸之路上的土垠遗址(罗布泊北部)发现了土穴内古墓里的“楼兰美女”干尸。据研究,这具距今已有3800年历史的美女干尸,“健壮的骨骼、古铜色的皮肤和长长的眼睫毛,”居然保存完好。经复原后,人们惊讶的发现,她竟是欧罗巴人的模样。人类学家的结论是,“楼兰人具有明显的印欧人特征。至少在青铜时期,具有原始形态类型的欧洲人种已经分布在罗布泊地区。远在三四千年前,罗布泊最早的居民是白种人。”这些白人群族是如何消失的,至今都是迷。敦煌莫高窟藏经洞出土的文书,展示了晚唐五代宋初的中印文化交往,包括西行求法的中国僧人记录、东来巡礼的印度僧人记录等。考古的发现向人们充分展示,新疆自古以来,就存在着东西方的互动,东西方文明在互动中发展和充实。

第五是专门主题展览文物的保护与修复。展览不仅汇集了丝绸之路新疆段出土且经保护修复后的精品130多件(包括纺织品、壁画、彩绘泥塑和金属器等)和修复工作的阶段性成果,而且在现场的工作室里,文物修复工作者还向观众展示他们是如何以精益求精的工匠精神和科学技术对数千年前的考古文物进行修复的。新疆博物馆管理理念令观众印象深刻且十分赞叹。

昌吉博物馆和昌吉恐龙博物馆的参观,让我们获得了超预期的收获:一是1986~1990年间,世界最大规模的恐龙考察活动在昌吉发现亚洲最大、世界第二大的恐龙——中加马门溪龙(距今1亿6千万年)。我们在博物馆欣赏了真正的巨大(数层楼高)恐龙完整遗骨。这也说明上亿年前,新疆地区曾是适合动物生存的植物茂盛的地方。

二是作为曾是西域36国之一的师车国、后为汉朝北庭护都府(吉木萨尔县),汉朝行政400余年的昌吉,汉朝通过护都府对西域的管理(例如屯田和宽抚政策)给西域各国起到了重要的归顺示范作用;三是作为与乌鲁木齐、哈密和伊犁并列新疆四大商业都会、又是新疆最大的商品集散地的昌吉,其在丝绸之路沿线商贸往来中起到不可替代的重要作用;四是作为新疆回族自治州的昌吉,是信仰伊斯兰教的回族人最早的定居地之一,也是丝绸之路多元文化(儒、道、佛及伊斯兰文化)相互碰撞和交汇重要的地区之一。

2020年的南疆之行,因喀什突发疫情,我们在阿克苏市滞留了两天。趁此机会我们参观了阿克苏地区博物馆。古代曾是秦汉西域姑墨和温宿两国属地的阿克苏,是古丝绸之路上的重要驿站,是中华文明向西开放的门户和中介,也是龟兹文化与多浪文化的发源地。

古代龟兹国是西域三十六国之首,其地域包括今天南疆的库车、沙雅、阿克苏、温宿、轮台等地。汉代的西域都护府和唐代的安西大都护府均设在龟兹,一度是西域政治、军事、经济和文化的中心。龟兹作为横跨欧亚的丝绸之路的重要枢纽,文化呈多元荟萃的特征。它将古代汉唐中原文化、古印度文化、古希腊文化、古波斯文化与龟兹人文特点相结合,孕育出有鲜明民族特色和地域特色的文化。唐朝统一西域后,西域在各方面都有迅速发展。在社会经济方面,大批能工巧匠汇集龟兹,中原的技术促进龟兹的农业和手工业水平的提高,制陶技术纯熟,铜铁矿开采规模扩大,冶炼技术提升。龟兹的商贸活动呈繁荣景象。在佛教艺术方面,中原地区的佛教活动也形成一股回流,对西域佛教产生影响。目前保存的龟兹石窟中的中原汉风壁画是这股佛教回流的产物。

近万米展厅面积的阿克苏地区博物馆以其上万件馆藏文物和丰富的信息向游客展示了阿克苏自古以来的历史文化、包括丝路商贸文物在内的新疆古代钱币和新疆的自然地理与资源,内容非常丰富。

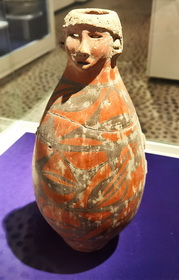

历史文化展厅的新石器遗址文物显示,早在12000~4000年前阿克苏地区就有了人类活动的足迹。两汉时期阿克苏境内的龟兹政治稳定、物产丰富,是最为富庶之地,至今还有龟兹古城遗址。公元前65年,龟兹上表归顺汉朝。之后西域护督府移至龟兹。唐代龟兹大陶缸是博物馆的镇馆之宝。数量之多、尺寸之大的陶缸是新疆古代手工业发达的重要见证。展馆中的多枚阿克苏出土的汉朝颁授西域的印章,显示汉代中央政府在西域设官置守,实行有效管辖,证实新疆自汉代以来就正式归入祖国版图。新疆古代钱币厅内数量之多的珍贵钱币令人震惊。新疆自古以来不同时期铸造的钱币,表明新疆与中原货币体制的一脉相承。大量外国钱币例如贵霜钱币、拜占庭金币、波斯银币等等,是丝绸之路东西方商贸交往的最好见证。在阿克苏出土的距今4000年的《羊首石权杖》也是东西方文明融合的重要文物。

吐鲁番博物馆和哈密博物馆的内容十分丰富,从地质地理到自然科学直至人文历史。

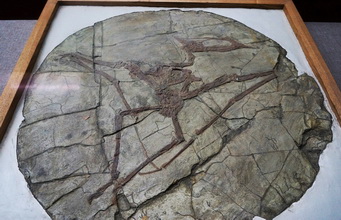

在这两个馆,我们欣赏到了从交河故城的多处遗址中发现的考古文物,从旧石器时期的生产工具到青铜时期的铜器和铁器、从西晋时期的丝织物到汉代的钱币和唐代的工艺品等等,包括哈密出土的1.2亿年翼龙化石、吐鲁番出土的距今2400万年的美丽巨犀化石、不同时期的生产工具,例如新石器时期的工艺水平极高的木柄石斧和木柄铜斧、哈密出土的距今2700年的陶埙等等。

这些既具中原特色,又具有西亚文化特点的文物,体现出西域先民的创造力和车师文化的开放性与兼容性,是研究汉朝至南北朝初期的西域文明、南北朝至元初高昌、唐制西域等历史文化的重要依据。哈密博物馆的镇馆之宝是东汉羊形柄铜镜。

在巴州博物馆和伊州博物馆里,我们了解了17~18世纪土尔扈特部西迁东归的历史,这是一段非常震撼的民族爱国主义教育题材。

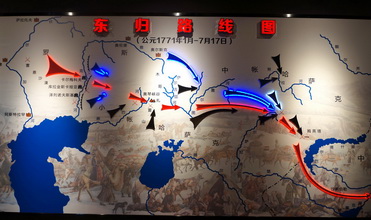

卫拉特蒙古族四部份之一的土尔扈特部落自古就生活在新疆西北部塔尔巴哈台(今塔城)一带。明末,土尔扈特人为寻找新的生活环境,于1628年西迁,到达俄国占领的伏尔加河下游的草原地带。他们在那里建立起游牧民族的封建政权土尔扈特汗国。在之后的140多年里,他们怀念故土,一直与清政府保持联系。更是由于俄国在政治上从内部瓦解土尔扈特的力量,经济上限制土尔扈特的畜牧业发展,文化上进行宗教迫害,军事上不断征兵参加与土耳其的战争,威胁到土尔扈特人未来的生存发展等因素,1771年1月,19岁的汗国首领渥巴特带领17万人分成三路,踏上东归的征程。他们越过冰封的乌拉尔河、穿越哈萨克草原与戈壁沙漠,历尽千辛万苦,一路向东,击退数万沙俄、哥萨克与哈萨克军的围追堵截,终于在1771年7月,陆续回到几辈人百年来梦中的故土。到达新疆伊犁河畔时,仅剩7万人。土尔扈特可歌可泣的东归壮举为中华民族统一多民族国家的巩固和发展做出巨大贡献。新疆之行遗憾的是,我们一直没有机会参观位于石河子的新疆兵团博物馆。

2019年,我们在国家博物馆参观了丝路沿途13个国家级博物馆联合举办的《殊方共享》展览,展览通过两个大板块将陆上丝绸之路和海上丝绸之路将沿线各国乃至全球文明纳入到人类文明交融的视野中来,所展出的234件精美文物充分显示出东西方文明的交汇融合。

公元前2000年的叶形矛头体现出俄罗斯早期文明游牧民族将自己的青铜武器风格与文化传播四方;19世纪塔吉克斯坦的铭文盘、壶和波斯铭文碗,体现出中亚国家的习俗与传统;斯洛文尼亚博物馆收藏的珍品有尼安特人的古笛、斯拉夫人的新月形耳环、公元前17世纪的青铜剑和卡尔大公的宝座等;柬埔寨国家博物馆收藏的吴哥时期的观世音像和金刚萨陲,体现出受古印度和中国文化影响的古柬埔寨文化;东京国立博物馆收藏的13世纪阿弥陀如来立像和11世纪的慈恩大师坐像,是佛教东传的见证。

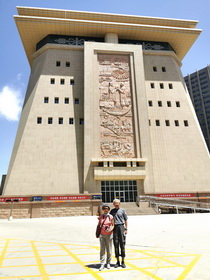

同年我们又参观了国家博物馆的《万里同风-新疆文物精品展》,让我们更加全面的欣赏了新疆丰富的考古文物及其所体现出新疆在中国漫长文明史中的重要作用。专展分为《丝路雏形——彩陶与青铜的对话》、《农耕与游牧的交流》、《丝路华章——凿空西域、商旅相继、汉风儒俗、唐韵胡风》、《丝路梵音——丝路南道的佛教文化、丝路北道的佛教文化》几大部分,全面展示了新疆在丝绸之路上的多彩文化。展品中有距今3800年的太阳纹青铜镜双耳彩陶罐和战国时期的狮形金牌饰等诸多珍贵文物。

8、甘肃省博物馆镇馆之宝——马踏飞燕、人头型器口彩陶瓶等

根据分子生物学的信息研究,大约在四~五万年前进入中国的我们祖先,属于约7万年前走出非洲的现代智人的后裔人群。这些被称为早亚洲人的现代智人,其中一支是从云南与缅甸交界的山谷走廊进入中国,他们在青藏高原的羌族和藏语系民族中留下了一部分遗传成分。约两万年前一支同样从滇缅走廊入境的被称为晚亚洲人,其中一部分人止步在包括甘南、天水在内的中国西南部,大部分则继续向北前行,与中国其他地区的人融合,最终形成今天中国的汉族人群。这部分人的原始语言曾经是汉藏共同语。考古发现,新石器时代,甘南所在的三河一江(黄河、洮河、大夏河与白龙江)流域就已有人类在开发的足迹了。

跨度1600多年的甘肃石窟成就了这样一种说法:“天下石窟在中华,中华石窟在甘肃”。甘肃河西、陇中、陇南和陇东四大石窟群中,有著名的“绘画博物馆”——敦煌莫高窟、“东方雕塑馆”的麦积山、最早明确纪年的炳灵寺石窟等。

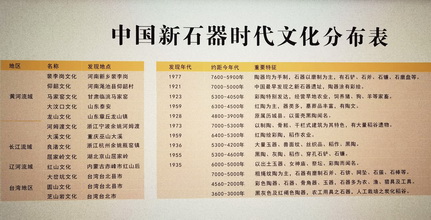

中国是古老彩陶艺术的发源地之一,甘肃又是名副其实的“中国彩陶之乡”。在河陇大地上,考古发现的彩陶文化星罗密布,从距今8000年的大地湾文化一期起,到距今2500年的沙井文化,延续发展了5000多年,经历了仰韶文化、马家窑文化、齐家文化、辛店文化等阶段,形成了独立的彩陶文化体系和完整的发展史。

我们曾于2019年和2020年分别到甘肃西北、中部和甘南旅行,领略了西域风景之多彩、古丝路文化之厚重、华夏文明之精深与博大。

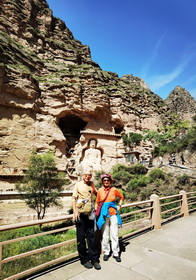

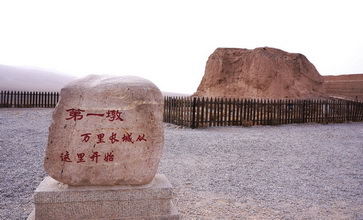

在甘肃西北行程中,我们在曾是汉代通往西域各地的重要军事关隘的玉门关,感受小方盘城遗址的荒凉;在荒凉戈壁滩上矗立着的嘉峪关城楼上,俯瞰固若金汤的古城设计杰作,眺望古城外逶迤磅礴的祁连山脉;在嘉峪关长城最西端的起点,参观在凛冽寒风中两千年屹立不倒的长城第一墩;在张掖境内祁连山麓的丹霞国家公园景区,观赏大自然的罕见七彩地貌奇观;在敦煌雅丹地质公园,领略戈壁的浩瀚气势;在流沙如锦缎的鸣沙山沙漠中,骑上双峰骆驼,感受西域行路之艰难;在古代名城张掖市,参观有千年历史的大佛寺和亚洲最大的释迦牟尼涅槃像、登上九层高的千年木制佛塔;在曾是“丝绸之路重镇”的敦煌市,游古城,逛新城,观看“又见敦煌”大型实景互动文艺演出;在敦煌莫高窟——这个积淀千年的佛教艺术殿堂里,欣赏了令中华民族为之骄傲的人类艺术瑰宝。在甘南行程中,我们在武山县武山水帘洞石窟景区的莲苞峰大佛崖,观赏世界最大的摩崖石刻浮雕佛像;在甘谷县大象山石窟群景区,登高观看始凿于北魏的石窟和崖壁间20多米高的大佛造像;在秦安县麦积山石窟景区,沿着绝壁栈道,观赏距今1600年的佛雕、泥塑与石刻佛像。在伏羲故里的天水市,参观伏羲庙,瞻仰有伏羲以河图与洛书磨盘画八卦一画开天的先天殿,了解6000年前伏羲带领先民结网捕鱼、疏水造田、造书契、尝百草.., 开启中华文明之源的功绩。在渭河最大支流流域与陇西黄土高原的秦安县参观大地湾博物馆和遗址,欣赏中国最早的旱作农业标本、中国最早的彩陶、中国最早的文字雏形、中国最早的宫殿式遗址、中国最早的混凝土地面和中国最早的绘画。在玛曲县唐克乡海拔3640米高的观景台,尽览湛蓝天空下黄河九曲湾的独特自然美景。在甘南玛曲县与四川阿坝州交界处的朗木寺镇,参观有千年历史、藏传佛教格鲁派的最大寺院——郎木寺。在永靖县,从刘家峡水库乘快艇前往有1600多年历史的世界文化遗产——炳灵寺石窟,一路山水相映、如诗如画。

两次行程中,我们参观了甘肃省博物馆、兰州市博物馆、敦煌市博物馆、张掖市博物馆、张掖国家湿地博物馆、雅丹国家地质公园博物馆、玉门关博物馆、嘉峪关长城博物馆、莫高窟研究中心博物馆、大地湾博物馆、天水伏羲庙博物馆、临夏回族自治州、临夏市博物馆和八路军办事处——西路军纪念馆。

在甘肃省博物馆和兰州市博物馆里,我们从大量的考古文物和详尽的说明中了解了甘肃在中华文明发展过程中的重要作用。位于黄河中上游的甘肃,早在20万年前的旧时器时期,就曾有人类繁衍生息。

距今8000~5000年的大地湾文化(渭河及西汉水一带)是世界上最早生产彩陶的古文化之一,展品中有距今8000年的绳纹深腹罐等。大地湾彩陶碎片上的刻画符号,被专家认为是我国文字的起源;距今5500~4000年左右的马家窑文化(河西走廊东西部,影响波及四川北及陕西西部)时代最早制造青铜刀具;距今4200~3700年左右、与中原夏王朝大体同时的齐家文化(东起泾渭流域、西抵河西走廊东及青海湖畔)时代,已大量使用小型铜器,步入文明门槛。作为我国历史上位居三皇之首和中华民族的先民从野蛮向文明过渡的最杰出代表——人文始祖伏羲,后人在甘肃天水建有规模宏大的伏羲庙,以示纪念。

作为华夏文明发祥地之一的甘肃,厚重的文化资源不断地被发掘出来,向后人展示其魅力。大量考古新发现和墓志的出土和发表,人们对于中古时期活跃在丝绸之路上的粟特商人之贡献有了更多的了解。敦煌长城烽燧发现的粟特语信札,记录了粟特商人在丝路沿线建立的网络贸易和经营方式;吐鲁番出土的高昌王国称价钱文书,表明粟特商人用中转贸易的形式,经营丝路上的贵重商品交易等。我们从甘肃省博物馆的中外陶制品比较和青铜时代甘肃境内的不同文化彩陶的对比中,了解到风格的差异。遗憾的是,我们没有看到省博物馆的镇馆之宝——马踏飞燕。

敦煌市博物馆内丰富的考古文物和详实的文字说明,让我们了解敦煌兴衰的历史。取“盛大辉煌”之意的敦煌,处于丝绸之路的十字路口,向东经过河西走廊可到长安和洛阳;向西经过古代西域,翻过帕米尔高原,可进入中亚、西亚和南亚诸国。

作为丝绸之路“咽喉之地”的重镇,公元前89年被汉武帝设为河西四郡之一,成为汉王朝统治西域的军政中心,肩负着“西抚诸国,总护南北交通”的重任。西汉三次战争打败匈奴后,汉王朝移民河西,建县列郡,设立军事防御体系,以有效经营西域。东汉时期因王莽的错误政策导致西域混乱,匈奴乘虚而入,丝绸之路的中西交通在100多年的时间里出现过“三通三绝”的磨难与变故。丝绸之路的最终开通,使敦煌成为中国历史上最早的外交、贸易、文化与技术交流的对外口岸。南北朝时期,中原大乱、干戈不息,河西地区相对太平、经济丰饶,敦煌成为中州人的避难之地。来自中原的难民带来了先进的技术和劳动力,在敦煌形成了学术文化的繁荣时期。隋唐时期敦煌,经济和社会文化发展达到顶峰。大量的中外商人汇集于此,敦煌成为名副其实的国际贸易中心,内地生产的丝绸、茶叶、陶器、大黄、高粱、肉桂等,先在敦煌进行交易,然后运往西方。隋唐时期,商品交易“万国博览会”多次在敦煌召开。经济的发展带来文化艺术的繁荣。唐代敦煌的语言、文学、音乐、舞蹈等领域处于绚烂的极盛时期。当时甚至有“长安第一、敦煌第二、扬州第三”的说法。武则天时期,为保证敦煌与西域交通顺畅,兵力不断加强。敦煌是保护丝路的指挥基地以及兵站、粮站和兵员的补给站。唐之后的五代吐蕃及西夏在敦煌统治近200余年,虽然动荡,但是由于重视经济发展,保持汉代以来“民物富庶,与中原不殊”的水平,文化艺术持续发展。宋代时期,海上丝绸之路逐渐发展,北陆地丝绸之路渐衰。13世纪,敦煌在蒙元王朝统治下,成为成吉思汗长孙的封地和军队的屯田区。明朝之后,敦煌划归嘉峪关管辖,逐渐成为边外荒凉之地,昔日的辉煌不再。

在藏有一万多件考古文物的张掖市博物馆,我们逐一参观了按历史阶段分类的六个展区。从《弱水溯源的史前至先秦时期》、《张国臂掖的两汉时期》、《北凉风云的魏晋十六国时期》、《万国咸宾的隋唐时期》、《民族交融的五代至元时期》,直到《府城意韵的明清时期》的张掖历史展,完整的展示了张掖的远古历史和在丝绸之路中西文化交流中的重要作用。

南枕祁连山、北依合黎、龙首二山的张掖,源出祁连的黑河之水贯穿张掖全境。考古文物证实,早在丝绸之路开通前,张掖已经有中西文化交流的活动。在隋唐兴盛时期,隋炀帝曾于公元609年西巡张掖,会见西域27国使臣,可说是现代“世界博览会”的雏形。张掖考古发现的盛唐时期的铜钟、写经、胡人牵驼砖、波斯银币等考古文物展示了盛唐文化的风采和东西商贸的活动。元代时期设甘肃行省,张掖(甘州)为省会,成为河西走廊的驿道中心和商贸的转口城市。14世纪末明朝时期,张掖被列为“九边重镇”之一,为河西走廊“襟喉锁钥”之地。清代甘州(今张掖)因社会经济全面发展,城市建设日臻完善,文化教育繁荣鼎盛,而获“金张掖”之美誉。主要是因清朝政府允许商贩往西北两路军营贸易,使晋商的贸易往来活动在包括甘肃在内的数个省地十分活跃,促进了地方民族贸易的发展。展览资料显示,仅光绪年间在张掖的山西帮号就有44家。

我们在玉门关、嘉峪关和长城第一墩分别参观了三个博物馆。从博物馆的文物和介绍中,我们详细了解了长城的历史和与长城相关的军事管理体系。

玉门关遗址陈列室的展物,展示了长城烽燧的布局、构筑成分以及传递信息的运作机制。我们之所以在600多年后的今天,还能看到烽燧的残存,是因为砂砾土中还含有取之自然的胡杨木、红柳枝和芦苇等成分而使土质更坚固。烽火传递的不同等级更是因敌人的人数多寡有科学的严格规定。我们在陈列室还看到了在敦煌烽燧遗址出土的汉代士兵用的皮腰带和军器、经玉门关来往的各种商品,例如玉石、毛毡、丝绸等出土文物。

在嘉峪关长城博物馆,我们似乎上了一堂完整的长城知识课,从中了解了古代不同朝代所建长城的历史、修建方式、建筑类型、长城中墙垣、烽燧、关隘、亭障与城障的不同功能,尤其是甘肃境内汉代长城和明长城的特点,包括塞垣、亭障、烽燧的点线排列方式等。在长城的修建上,体现了我国古代军事家因地制宜,将军事防御思想运用于建筑工程艺术之中的不断进步。在长城的军事体系的运作上,从兵力的调配布防、防御器械与军备物质的设置运用等,都充分展示了我国古代军事系统的科学性;在长城的防守与攻战方面,汉代边防的考绩制度、巡防制度、器械守备制度、粮食保存制度以及烽火报警制度等,在今天看来,都相当严密细致;在长城的整体管理上,从沿边行政机构的设置、到军队的驻守,从边疆军屯和民屯到中西商贸往来和出入境管理等方面,在汉武帝辟路通疆、置驿设郡时,都有明确的制度规定和措施,体现了治理的系统性。正因为河西长城系统的有效运转,维持了河西地区和丝路的繁荣畅通。

在长城第一墩历史文化体验馆,我们了解了嘉峪关西长城的战略重要性、长城第一墩作为天然屏障的防御作用和军情传递作用。曾经在长城沿线考察的外国人留下了很多长城的宝贵照片。

在天水,新石器时代的遗址有500多处,其中包括了甘肃东部渭河上游的大地湾遗址。总面积达275万平方米的大地湾遗址,处于中原文化和甘青文化交界地带的陇西黄土高原,保存了极为丰富的新石器时代早期文化,即大地湾一期文化、仰韶文化早、中、晚期四个经济发展阶段的文化遗产。大地湾一期文化早于中原仰韶文化的典型代表半坡文化千年以上,两者在文化原貌上沿袭承传、密切相关。根据2006年的考古发掘,专家认为,人类约在6万年前就进入到大地湾地区。他们从已发掘的考古文物中将大地湾文化分为6个文化层;1~3文化层形成于距今60000~20000年,地层中发现的石英碎片;第4文化层距今20000~13000年,细石器和陶片出现;第5文化层距今13000年~7000年,以细石器和大地湾一期陶片为主;第6文化层距今7000~约5000年,以半坡和仰韶晚期陶片为主。

大地湾遗址的考古发掘,不仅为甘肃史前考古确立了断代标尺,也使西北地区新石器考古研究取得突破性进展。世界著名考古专家、文明起源“三标准”提出者、英国剑桥大学丹尼尔教授曾说,大地湾遗址将会改写中国史前文明的年代和地域。

甘肃省地处我国中原地区通往西北边疆的走廊形过渡地带,其西北直通中亚腹地东部至关陇核心区的重要组成部分,是中华文明的重要发祥地之一,也是中华文明与两河流域、古印度、地中海等古老文明融合汇流之地。历史上众多民族在这块土地上繁衍生息,密切交往、交融互鉴,共同创造出了灿烂辉煌并且带有鲜明地方特色的地域文化。考古发现的泰安大地湾文化、与中原地区的裴李岗文化、磁山文化、以及东南沿海地区的河姆渡文化、良渚文化等诸多史前新石器文化并行发展,竞放异彩、共同构成了早期中华文化的绚丽画卷。

在数年前新修建的非常气派的天水大地湾遗址博物馆,我们看到了距今8000~4000年甘肃东部地区的动物遗骨、生产工具、陶器、玉器等珍贵考古文物。

馆藏的中国最早的黍米标本和使用的陶刀和石刀,展示出大地湾先民在8000年前就开始种植黍,5000年前大面积种植粟,表明渭河流域是中国旱作农业起源及新石器时代文化较早产生的重要地区。体现大地湾文化显著特征的彩陶器皿,不仅展示出8000年前大地湾先民对天地万物的观察认识,而且证明先民高超的制陶工艺。

距今6000多年的人头型器口彩陶瓶,融彩陶艺术与雕塑艺术于一身,是博物馆的镇馆之宝(但已拿到省博物馆展出)。大地湾遗址上不同的窖穴和草屋等展现出黄河流域新石器文化的发展和聚落在同一遗址上历经3000年从小到大、从简单到复杂的演进过程,标志着原始社会正在向文明社会转变的重要阶段。

一座距今5000年的建筑是史前面积最大、建筑工艺水平最高的大屋,开创了后世宫殿的先河。房屋内的地面用料礓石与砂石混凝而成,类似现代的水泥地面,这应该是中国最早的混凝土地面,代表了仰韶文化建筑的最高成就。从农业的肇始(中国最早的旱作农业标本)、彩陶的发明(中国最早的彩陶和最早的文字雏形)、大型建筑的出现(中国最早的宫殿式遗址和混凝土地面等,表明甘肃东部是中华文明的发祥地之一,对研究黄河流域新石器文化的产生,发展以及探索中华文明起源的历史进程具有十分重要的意义。

位于黄河上游、甘肃省中部西南面的临夏回族自治州,也是中华文明的重要起源地之一,早在5000多年前就有先民的居住,是我国新石器文化最集中、考古发掘最多的地区之一,春秋时期为羌、戎之地。

参观临夏的州博物馆和市博物馆,我们欣赏了馆内珍藏的上千件马家窑文化彩陶制品,了解了距今5000多年的马家窑文化的特点。

展厅中各式各类的以饮食器皿为主的彩陶,分为马家窑(距今5300~4850年)、边家林(距今4850~4650年)、半山(距今4650~4350年)、马厂(距今4350~4000年)类型四个序列。马家窑类型彩陶以水波纹、漩涡纹和网纹绘图为主;边家林类型彩陶以平行宽带纹、葫芦网格纹、三角带纹、锯齿纹、弧线纹和连续折现纹为主;半山类型彩陶以人马动物纹、菱格纹、四组漩涡锯齿纹为主;马厂类型彩陶则以神人纹、四大圆圈纹、回纹等图案为主。这些打磨精细、构图精美的彩陶是先民与大自然融为一体的生动展现,也是人类在生存过程中将丰富的想象力与创造力体现在文化艺术品上的成果。马家窑文化代表了中国彩陶艺术的最高成就,因此临夏被称为“中国彩陶之乡”。

2019年我们在国家博物馆参观了《丝路孔道——甘肃文物箐华》专展。展览通过516件精美文物,分成《文明序曲》、《彩陶之冠》、《青铜之路》、《千里走廊》、《胡人与胡风》、《丝路交响》、《交通与邮传》、《使者与商旅》、《商品与货币》、《天马西来》、《共同家园》等多部分,集中展示了处于丝绸之路黄金段与核心区的甘肃对中华文明的重要贡献。

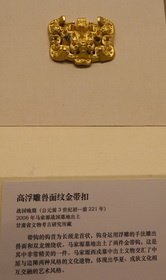

从《最早的黎、粟、油菜籽标本》到《西汉彩绘木轺车》,从唐代《胡人与驼》的三彩像到《兽面纹金带扣》,看后我们感叹甘肃的考古文物之多之精,能在北京国家博物馆集中欣赏如此之多的文物,真是让我们兴趣盎然。

9、西藏博物馆镇馆之宝——贝叶经、桦树皮书写经等

2014年,我们与朋友去西藏旅行,驾车从成都出发,沿318国道,经四川的雅安、泸定、康定、新都桥、雅江、理塘和巴塘进入西藏。进藏后,经昌都地区的芒康、左贡、邦达、然乌和林芝地区的波密、墨脱、鲁朗、八一镇到达拉萨,从拉萨向南至山南地区的羊卓雍错,再向西经江孜、日喀则、拉孜、桑桑、萨嘎、霍尔到达西藏最西部的阿里地区,然后沿219国道,从阿里的冈仁波齐山(被视为神山的冈底斯山主峰)继续西行经扎达,到达西藏与新疆交界的日土县。从日土县前行,翻山越岭、经过数多个兵站,进入新疆的喀喇昆仑山区,穿越几百公里寸草不生的生命禁区,经部队驻扎的三十里营房(赛图拉镇)、到达新疆与西藏接壤的第一个县城—叶城、喀什、库尔勒到达乌鲁木齐。

在拉萨,我们参观了西藏博物馆。西藏博物馆的内容丰富,展品珍贵,从中我们了解了西藏从古到今历史的沿革与宗教的发展,感受西藏文化丰富的内涵。令我印象深刻的,一是藏民族在历史发展进程中所创造的博大精深的、涵盖多学科的传统文化体系。该体系包括工艺制造学、医学、佛学、修辞学、声律学、戏剧学和星象学以及音乐、舞蹈、绘画、雕塑和建筑等等。他们以独特的形式和神秘的意境向人们展示了藏族文化的多姿多彩和魅力。体现佛学经典的贝叶经(用南亚贝多罗树树叶制作成的梵文经书)和桦树皮书写经(世界上唯一一部完整的桦树皮经)是西藏博物馆的镇馆之宝。

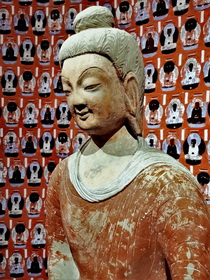

二是西藏文化艺术的开放与多元化程度。我们从博物馆陈列的体现艺术之美和宗教之深的佛教造像和唐卡绘画上感受到这一点。自公元7世纪佛教经内地、尼泊尔和印度传入西藏后,不仅丰富了西藏本土的文化,而且促进了西藏与周边文化的多元交流。生动的佛像造型向人们呈现了这种多元文化的融合与美感。我们看到,南亚风格的造像将佛教的内容与希腊罗马的雕刻艺术相结合,体现在佛陀所着的皱纹起伏的袈裟上,很是经典。

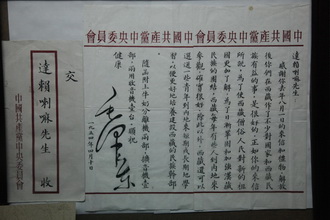

三是西藏与中央政府的关系及历史的沿革。松赞干布7世纪统一青藏高原,建立吐蕃王朝,并与唐朝建立了密切的关系。元代期间,中央政府将西藏纳入管辖,予以全面施政。明朝沿袭元朝管辖体系。清朝则通过分别册封达赖和班禅、设立驻藏大臣办事衙门等措施加强了对西藏的管理。五十年代,西藏和平解放后,中央政府也规范和加强了对西藏的管理。我们看到了册封五世班禅金印、清乾隆皇帝赐赠活佛灵童的金瓶,还看到毛泽东1954年写给达赖喇嘛的亲笔信等。据西藏博物馆的官方消息,西藏博物馆自2016年闭馆重建,2022年7月重新开馆。投资6.6亿元新建的西藏博物馆,馆藏52万件文物,其中珍贵文物4万多件。希望我们以后有机会再去参观。

----未完待续----