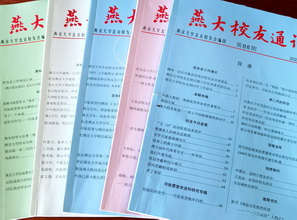

燕京大学,似乎离我们很远,因为她已经在1952年就完成了历史使命,结束了她33年短暂而不平凡的校史。然而,她似乎又离我们很近,因为我们的父母曾都毕业于这个著名的中西合璧的大学。他们对燕大校训的理解与践行、将燕大所学到的知识服务社会,不仅对我们国家做出贡献,他们对燕大的情感也深深的影响着我们这些子女,血脉相承。此外,燕大校友会自上世纪八十年代以来,一直通过校友返校和《燕京大学校友会通讯》的形式传递校友的信息、刊登校友的回忆文章、凝聚着校友之间的情谊。

一、阅读有感

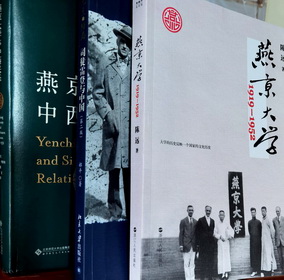

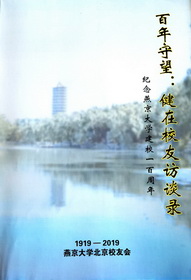

近月,为了更好地了解燕京大学,我连续阅读了几本关于燕京大学的书籍,陈远的《燕京大学》、郝平的《无奈的结局-司徒雷登与中国》、菲利普.韦斯特的《燕京大学与中西关系》、肖东发等人的《风物:燕园景观及人文底蕴》,也细读了近几期的《燕大校友通讯》和“百年守望”专辑,对燕京大学不平凡的历史、司徒雷登创建燕大、以“因真理、得自由、以服务”的校训培养大批优秀人才的贡献、无数的燕大毕业生以其爱国救国的理想、精湛的专业知识,无怨无悔服务社会的贡献有了更多的了解和认识,并为之深深感动。虽然燕大作为一个教育实体已不复存在70年整,但是她在中国近代史中所体现出的特殊作用与贡献不应被后人遗忘,燕大人秉持的“因真理、得自由、以服务”的精神应得到传承。那些为国家为社会在不同岗位做出成就的燕大学子值得我们后辈永远怀念和学习。

《燕京大学》一书的作者从中西方文明的角度切入,详述了燕京大学作为外来文明的象征,在中外政局的动荡中,坚持本土化与国际化相结合,逐渐融入中国的历程。作者通过讲述民国一代学人的风采,教会学校在中国的曲折历程、燕大著名校友的轶闻趣事、燕大在抗战中的特殊作用、新中国建立后知识分子的命运等,展现出中西文明冲突中燕大的生命力。《无奈的结局-司徒雷登与中国》一书,作者以丰富的史料,将大历史与人物传记相结合,全面介绍了司徒雷登的家世与中国的渊源、其创建燕京大学的背景与办学目标、办学过程中“中国化与国际化”的实践,使之跻身一流大学行列的努力、他对中国抗日的支持和燕大爱国学生的保护,以及出任美国驻华大使后所面临的各种纠结,最终抑郁而终的一生。作者客观公正的评价了司徒雷登的一生,向读者展示了中国社会在二十世纪初至四十年代末反帝反封建、从黑暗走向光明的历史画面,及在此伟大进程中的重大事件上司徒雷登的作为与无奈。《燕京大学与中西关系》一书的作者,以基督教与中国文化的差异为切入点,通过对燕京大学三十余年间的中外教师和校友们的大量采访,记录了中西文化在燕大的组建、管理和学生、教员参与政治活动中的交融,得出“燕京大学的早期的历史是对中西跨文化合作的一次见证,其后期历史则是有关东亚冷战问题的一项研究”的结论。《风物:燕园景观及人文底蕴》一书的作者以历史和审美的眼光,不仅详细描述了燕园的名胜古迹、园林建筑、湖光塔影的幽美风光,而且揭示了风物景观所蕴藏的历史背景与精神内涵。凡是到过燕园的人,都会从中找到一种亲切感。作为全面了解燕京大学的历史、人物和校园景观的人文底蕴,其在中国近代史上中西文化交流和高等教育办学理念方面的特殊作用,这四本书都是非常值得一读的。我也有感于作者通过对大量史料的挖掘和研究,客观的还原历史,让人们全面的认识燕大的独特之魅力。

二、升华校训精神,终生服务社会

《百年守望-健在校友访谈录》及近年来的《燕大校友通讯》中的每篇访谈和回忆文章,都有一种强烈的带入感,清晰的回忆和朴实的文字,把读者带入到他们学习生活的动荡年代,校友长辈们对燕大的热爱和对燕园的怀念、对校训的理解、对真理的不懈追求和对社会的奉献精神跃然纸上,令人十分感动和钦佩。

通过阅读,我从这些回忆文章中强烈感受到,几乎每一个燕大学子的人生经历都是一部激荡的历史。他们经历了国家危亡的战乱年代、五十年代的反右和六十年代的文革摧残,家庭和个人身心都不同程度的遭受了残酷的迫害,然而,他们却都能以顽强的毅力和乐观的心态,积极的服务社会,为国家做贡献,其中很多人如今都已90高龄,甚至百岁,仍旧是那么精神矍铄、思维敏捷、热爱生活、珍惜情谊。

我从相关书籍和燕大长辈们文章中对燕大“因真理、得自由、以服务”校训的阐述和理解,明白了他们之所以能够无怨无悔的服务社会,活出生命的意义,因为校训已经深深的浸透在他们的血脉与灵魂中。曾两度在燕大社会学系担任教授的雷洁琼认为:“因真理、得自由、以服务的校训,在今天的新时代,已升华为实事求是、追求真理,为人民服务的精神。”著名妇产科医生叶惠方认为“真理,就是学到真实的学问与本领;然后就能获得自由,这个自由是服务别人的自由。一个人能够服务别人,才有价值,才有乐趣。”她80岁时还坚持看门诊,不按专家门诊收费,仅收门诊普通费。曾在燕大担任地下党负责人、退休前任北京市科委副主任和北京市政府顾问,如今已百岁高龄的陈树普(现名康奉)认为,“虽然司徒雷登提出的校训源自《圣经》,但是共产党人秉承马克思主义真理观,只要是爱国爱民,主张为人民服务,尽心尽力为国家、民族乃至人类做贡献,这当然就属于真理的范畴。我们本着我们对校训的理解来推行党的政策与主张,实事求是的团结大多数开展工作,对推动学运是有利的。对真理的阐释,应为最大公约数。”曾任中国教育学会秘书长和常务理事,并担任燕京大学校友会副会长的蔡公期,在接受采访时说到:“我牢记燕京校训。这句话包含了理想与行动,掌握了客观存在的规律,才能获得真正的自由。真理是发展的,需要不断探索,服务也是没有穷尽的。”曾就读燕大新闻系的郑介初在文章中写道:“在燕京大学,我知道了追求真理的可贵,在追求真理的进程中你才获得越来越自觉的自由,你又在获得的自由中继续真理的追求。”我国著名肿瘤学家、中国科学院院士孙燕说,“燕大校训是当时追求进步的师生们的思想基础。校训引导我们追求真理。那时很多燕大学生奔赴延安,这就是燕大教育的力量,也体现了燕大教育的先进性。”曾任301医院普外科主任、校友会副会长的蒋彦永认为,“因真理,就是我们通过学习和追求真实-真理中也包括真实。通过对真理的追求,获得思想和行动的自由,通过真实地表达,让自己和这个世界上的人们准确的加以认识。在对病人的服务中,我的人生是自由的,并且因为自由而美好。” 他在80多岁还为病人做手术,并热心参加校友会的活动。他说:“如果我能多工作一天,能换来病人多生活一天,我觉得就是值得的。”正是蒋彦永,在2003年北京非典时,他率先披露当时非典疫情的严重性,挽救了无数人的生命。他用自己的行动践行了对真理的追求。我们燕大长辈们的文章中,没有空洞的豪言壮语和华丽的辞藻,浸入他们灵魂中的校训,是他们服务社会和人民的动力和源泉。在国家危难之时,他们寻求救国真理,挺身而出;在国家建设之时,他们全身心为之投入;在国家动乱时,他们虽遭受磨难,却能以开阔的胸怀,健康的心理,将自己获得的知识为人民服务,寻求心灵的自由与升华。是他们的奉献,让我们的世界更美好。我从内心敬佩他们。

三、从通才教育受益、乐观面对人生

从他们的文章中,我还真切的感受到燕大注重人的全面发展的通才教育,对燕大学生的人格修养和素质培养尤为重要。我国著名建筑教育家和建筑设计大师关肇邺在文章中提到,燕大特别注重通识教育。那些面向全校师生的各领域通识讲座、艺术展演、民主政治演讲等,对培养学生综合素质,召唤学生的时代责任感和家国使命感有着积极的意义。

曾就读成都燕大、后毕业于北大西语系的张澍智回忆道:“燕大的知识教育有三个特点:一是扩大知识面。音乐欣赏、戏剧小说、室内装修等选修课在培养业余爱好、对文艺的欣赏力和个人修养方面都有不小作用。二是培养自学能力。燕大教师对学生谦和、尊重、鼓励学生独立思考,支持不同见解,同时注重同学的自学能力。三是提高学习兴趣。燕大教师都是风度翩翩和满腹经纶的饱学之士,令人肃然起敬,使学生对知识、学术的尊重和渴慕。燕大重视体育教育,体育课内容丰富。在成都燕大,我们学的是排球、土风舞、垒球和踢踏舞;在燕园学的是网球、太极拳、篮球和射箭。燕京精神将德智体三方面的教育融为一体,所产生的巨大能量影响燕京人的一生。”。陈树普(康奉)在回顾他一生所从事的学运、工运、农村工作、科技管理的工作轨迹后总结到,实事求是、走群众路线、学以致用,燕大的通才教育使我受益。康老爱好古典诗词,常常以文会友,切磋交流,老年的精神生活非常充实。唱起当年的老歌-“九一八”时期的《毕业歌》,已经百岁的他,不仅字正腔圆,能记住全部歌词,而且底气十足,歌声绕梁,很有感染力,令人佩服。

从《校友通讯》的“今日校友”专栏文章中,例如88期上刊登的徐枚的文章,我强烈的感受到,如今年事已高的燕大前辈们仍旧积极乐观的生活,他们以音乐、艺术、书法和诗词写作的多种爱好与才华,丰富自己的生活,感染和影响着他人。想起当年我的母亲杨雪洁在世时,虽然她中年丧夫、老年丧子,但是她自强自立、顽强乐观、淡泊名利,退休生活过得也丰富多彩。从退休到去世的几十年间,她一直与校友定期聚会唱歌、作画、弹琴、玩扑克牌,81岁时她画的山水国画还获得了全国妇联老干部国画比赛的第一名。就是在92岁(去世的前一年)时,她还兴奋的给家人唱了很多老歌,其中一首用四川方言唱的《送郎当兵》,韵味十足,一下子就把我们带进到那战争的年代。从她那清晰的记忆和唱歌时的丰富表情上,我可以想象当年她在燕大读书期间所受到的教育对她人生态度的影响之大。

四、怀念父辈、传承精神。

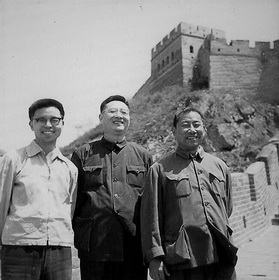

每读到燕大长辈们的文章,我都会自然的想到我的父亲唐君放。父亲于1943年考入成都燕大新闻系。在新闻系读书期间,出于对文学的爱好,曾于同窗好友于谷叔叔(解放后一直在新华社国际部工作,常年为新华社驻外记者)创办了“北极星”文学社团,介绍俄国文学。父亲与比先他一年入燕大新闻系的兄长唐振常曾先后担任过《燕京新闻》的编辑,并为《燕京新闻》撰写进步文章。记得1978年父亲生病在家时,曾答应燕大校友会,承担这段经历的回忆撰写工作。他从北大图书馆借来一大摞当年的《燕京新闻》旧报纸阅读,但因病情突然恶化,于1979年离世,最终未能完成撰文任务,成为遗憾。很多年后于谷叔叔将他保存了三十余年的我父亲在病中写给他的书信交到我手上,从父亲那熟悉的笔迹中,我看到他在提到这段经历时写到:“往事犹在眼前。我们是在历史中诞生的,我们没有愧对历史。”父亲自1946年从燕大新闻系毕业后直至1979年病逝,从未离开过新闻事业。毕业后他曾先后在《上海大公报》、《香港文汇报》工作。1949年5月他调入《北平解放报》,同年10月与母亲一起随二野大军南下,挺进大西南。在四川,他先后在《川南日报》、新华社川南分社和西南总分社工作,1954年从四川调北京新华总社对外部,他将一生都贡献给新中国的对外新闻事业。

因父亲去世太早,在那个年代,我们几乎没有机会听他讲述曾经在燕大的经历和自己的工作。父亲去世后,我才从他同事的纪念文章中了解到他的新闻理念与贡献、对新闻人才的培养、甚至是他对文学和音乐的爱好和对他的积极评价。他早出晚归,常常加班,通常都是在深夜我们入睡之后才回家。文革一开始,就因“走资派”的帽子而被批斗。1969年他恢复工作后,就全身心的投入到他所热爱的新闻事业中,似乎要把失去的时间补回来。在中国社会孕育改革开放的1978年,他在新华社对外新闻工作会议上,提出“要在新闻报道、设备技术、人才建设等方面向世界通讯社迈步;改变机关衙门化,写出合乎新闻规律的真正新闻”等几点意见。然而,长期劳累和压抑而导致的癌症未能让父亲继续实践他的理想,更未能亲眼看到他为之兴奋的国家改革进程。我后来从他写给于谷叔叔的信中感受到他当时内心的愿望与遗憾:“对于生死我已无所畏惧,即使马克思一定要我去,那是不可抗拒的。只是我还不算年老,我还要为人民做工作。人生下来就是为这个世界做有益的事情,这是我的心愿,希望我能实现这小小的愿望。感到对不起的是我为它做的太少。”在父亲短暂的55年人生中,青年时期,他探索和追求真理,参加地下党的外围组织,与无数进步青年一起,参加到反帝反封建和推翻国民党统治的艰苦斗争中;新中国成立后,他以坚定的信念和满腔的热情投入到国家的新闻事业,服务社会;在改革开放大潮来临之际,却永远的离开了他希望为之做更多有益事情的世界。从父亲身上,我看到了“因真理、得自由、以服务”校训的践行和精神。我深深的怀念他。

七十年代我有幸到北大西语系英语专业读书,又留校任教几年。在北大学习工作的八年间,每当我走过父亲曾经住过的未名湖北岸的四斋,与母亲住过的南岸的五院时,都会驻足停留,浮想联翩。最近在《风物》一书上看到燕园景观的介绍说,未名湖东边的亨利小楼就是当年燕京大学新闻馆,这让我欣喜并感慨。燕园给我留下了很多难忘的回忆。父亲对我“任何时候都要做一个对社会有用的人”的教诲,我始终铭记心中。国家改革开放刚起步的八十年代初,我离开北大到中国银行工作,当时正是我国经济金融迅速发展之时。三十多年来,在中国银行国际国内的平台上,我利用在北大所学的、尤其是留校任教后强化提高的英语,阅读和翻译国际金融书籍与文件,了解国际资本和资金市场的运作,与银行所在国家的外国监管机构人员交流沟通,参加相关国际金融组织的会议与业务会谈,在不同机构的管理实践中,为银行的发展和国家的金融事业贡献自己微薄的力量,直至退休。对于已经故去43年的父亲,我觉得自己没有辜负他的期望。

学习历史、缅怀前辈,传承精神、服务社会。虽然今天我们燕大二代中的多数人都已经到了“耳顺”和“从心所欲,不逾矩”的年龄,在享受退休生活了,但是燕大精神的力量将我们凝聚,让我们在有限的生命中,服务社会,活出生命的意义。

2022年6月24日