- 1949年5月,新华社秘书长徐健生(右二)夫妇与宋平(右一)、

张学思

(左一,张学良的四弟)在北平司法部街七十五号新华社驻北平办事处合影。

宋平在1946年2月至5月历任新华社重庆分社和南京分社社长。

进入1949年,解放战争取得节节胜利,新中国航船的桅杆已露出海平线,中国共产党的工作重心正迅速从推翻旧政权转移为建立新国家。1月7日,中共中央在西柏坡召开了政治局会议,会后即开始筹备从西柏坡迁往北平事宜。

同年3月5日,新华社总社根据中央精神,指示先期到达北平的徐迈进,负责指挥已在北平城的人员为总社搬迁做准备,参加者有黎光煜、梁文、李慎之、蒋齐生、章若宏等5人。他们在北平城内的司法部街七十五号原国民党后勤部第五补给区(今人民大会堂处)挂上新华通讯社驻北平办事处的牌子,开始对外办公,处理新华社在北平城内事务,并接待总社往来人员和来客,成为当时总社通向社会的一个窗口。

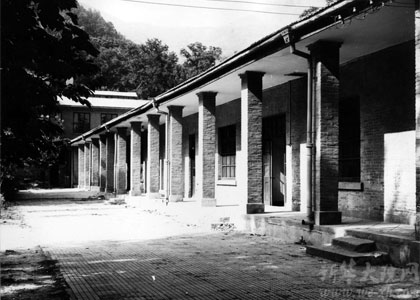

- 新华社编辑部在香山的旧址

1949年3月23日,党中央离开西柏坡,25日到达北平西郊的香山,完成了自1927年以来中国革命史上领导中心的最后一次转移。新华社总社的工作人员也于3月22日起,先后分三批从河北平山向北平迁移,途经石家庄、保定后到达香山。为了保密,当时党中央在香山的驻地对外称“劳动大学”,沿用其在西柏坡时使用的代号。新华社在香山也有一个代号,为“中华文化供应社”。

新华社的编辑部随同胡乔木住进香山慈幼院旧址,其余部门临时驻扎在附近的北辛村、南辛村等13个院落。印刷厂在碧云寺前的香山小学校内。电务处及三科(负责通报联络)在城内石碑胡同。为便于采访和发稿,记者与发稿部门在司法部街的总社驻北平办事处办公。

- 国会议场(现为新华社大礼堂)

同年6月,上级决定总社要迁入城内,需派干部进城寻找社址及安排布置。因行政处工作繁忙,抽不出人员,由秘书长通知印务部让余坚等同志专门找房子。之后,在副秘书长汤宝桐领导下,成立一个临时小组,任务是用10天左右的时间对候选的社址进行实地查勘,并提出最终的选址意见。余坚任组长,组员有耿健,总编室的梁文,还有两个工人。因当时刚进成,道路不熟悉,东南西北分不清楚,汤宝桐还安排北平地下党员、原在中央社工作的孙保权做向导,领路查看各候选社址。

临时小组首先看了位于国会街26号的前众议院大院,后又看平安里附近一处王府和张自忠路一处院子。每处院子反复看了几次,根据总社的办公与生活需求进行比较和计算。平安里的王府院子很大,东西长、南北窄,除有与前众议院大院里的仁义楼、礼智楼完全一样的建筑两三栋,还有一些平房。因无人居住,野草丛生,十分荒凉。张自忠路那处院子房子很少,不够用。

- 图书馆

相比之下,国会街26号的条件更具优势,因为它面积大、房子多,设施较全,能够基本满足新华社集中办公和日常生活的需求。它有可用于办公的工字楼,可作为宿舍之用的口字楼(当时为北大教授的宿舍),有仁义楼、礼智楼(现称红一楼、红二楼)和信字斋一处30间平房。更有新华社不可或缺的两堂一馆:大礼堂、食堂和图书馆,以及篮球场、排球场等。工作、生活设施大都是现成的,修整后就能立即使用,不会影响新华社的正常工作。临时小组的最终选址意见为国会街26号的前众议院大院。

当时社领导对选址的要求中有一个重要原则,就是社址距党中央、毛主席所在地中南海必须尽可能地近些,以便于与党中央的联系。此前也找过其他地方,都因离中南海远而被一票否定。社领导吴冷西同志更是明确提出,礼士路西边有条南北走向的铁路,绝不能在铁路以西选社址。因为行人和车辆都得等火车通过后才能放行,在送急件、要件时一旦遇到此情况,就可能无法按时送达中南海,延误工作。而国会街26号不但符合选址条件,而且从这里去长安街电信局也方便,骑车用不了20分钟。进城初期,新华社电信班往中南海送一般稿件、往电信局送普通电报都是骑自行车,急稿骑摩托车送,特急的或重要的稿件,且在夜间送才用汽车,那时新华社只有3辆小汽车。

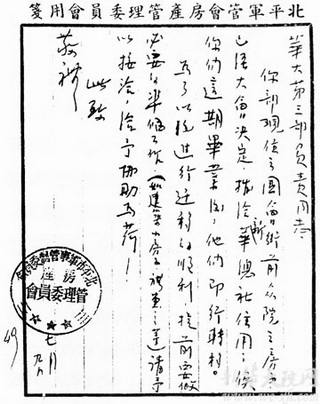

北平军管会房产管理委员会信函

华大第三部负责同志:

你部现住之国会街前众议院之房子,已经大会决定,拨给新华社总社住用;俟你们这期毕业后,他们即行转移。

为了以后进行迁移的顺利,提前要做必要的准备工作(如建筑小房子、礼堂……等)请予以接洽,给予协助为荷!

此致

敬礼

四九年七月九日

北平市军事管制委员会房产管理委员会(公章)

- 北平军管会房产管理委员会信函(原件)

临时小组将情况上报后,社领导又亲自实地察看。他们对前众议院大院的地理位置和环境设施都很满意,尤其对此处的大礼堂和图书馆更感兴趣。于是最终拍板将新华社社址选在国会街26号,并上报负责中央机关房屋分配的北平市军事管制委员会房产管理委员会。当时大院的主人是华北大学三部,房产管理委员会于1949年7月9日给三部下发了将大院移交新华社的信函。该函即是新华社入驻前众议院大院的房产证明。

临时小组第二个任务是协助行政处为总社的进驻做准备。6、7月份行政处总务科的修建工作主要在香山,8月初中心工作便移至城内。在分配给总社的15处用房中,有三分之一需要大修整,包括西郊农学院(现在的新华社皇亭子宿舍)、太平湖的五道庙、国民大学、文昌胡同和国会街。其中工程量较大的是国会街26号,占全部修建费的34%。8月中旬起以房子腾出的早晚而按计划和预算先后开工。

- 圆楼

- 口字楼

9月10日,华北大学三部迁出国会大院,时任新华社行政处处长的卢积仓随即组织人员清除垃圾、打扫卫生、进行工字楼的修整工程,粉刷办公室,安装电灯、电话。办公设备经努力争取,配置全部是新的。印刷厂的开工准备及食堂的开火和布置等也同时进行,并具体安排各部门的办公地点和住房。时间紧迫,工作量大,大家加班加点地干,按时完成了准备工作。

9月26日,各部门有序顺利地从香山等处搬迁到国会街26号。因当时仍过着半军事化生活,组织化程度很高,而且每个人的行李简单,搬动方便。迁址过程中,开国大典的报道仍按计划进行,并未受到影响。

- 仁义楼和礼智楼(现称红一楼、红二楼)

- 工字楼(原有建筑只有两层,后改建为四层)

当时办公室的安排是:旧工字楼上下两层,各部门办公用。楼上是总编室及其领导的各编辑室、参考消息编辑组和资料研究室。楼下西头是秘书科、教育科和中文译电科;东头是供给科、财务科、膳食科和总务科。中间有电话总机和一间会客室(接待室)。圆楼是青年组(机要科),印刷厂在礼智楼一层,印刷车间在仁义楼、礼智楼东头的天字斋,排字车间在其西头的一间大房子。住宿安排:口字楼一、二层共30多套房间,主要安排社领导和部门领导等居住。另留若干套办公用房,于10月日成立的国际新闻局就在此办公。其他职工住仁义楼、礼智楼和信字斋一排30间平房。职工食堂(大灶)在口字楼北边,现九号楼址从前是中灶和夜餐食堂。图书馆当时兼作会场及周末跳舞等文娱活动的场地。卫生所在大院西北角的小院子内。

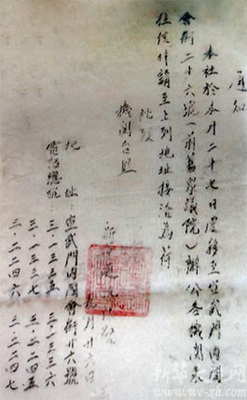

1946年9月26日,新华社向有关单位发送关于迁址的通知,内容如下:

- 新华社关于迁址的通知原件

通知

本社于本月二十七日迁移至宣武门内国会街二十六号(前旧众议院)办公各机关来往信件请至上列地址接洽为荷

此致

机关台鉴

新华通讯社启

九月二十六日

地址:宣武门内国会街二十六号

电话总号:三·一三三五 三·一三三六

三·一三三七 三·二二四五

三·二二四六 三·二二四七

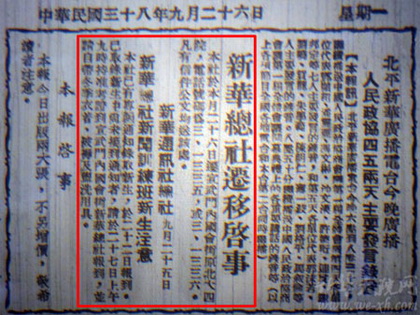

在《人民日报》1949年9月26日第1版也能看到两条关于新华社迁址的信息。第一条为《新华总社迁移启事》,内容如下:

“本社于本月二十六日迁宣武门内国会街原北大四院,电话号码:三·一三三五或三·一三三六,凡有信件公文均送该处。

新华通讯总社

九月二十五日”

另一条为《新华总社新闻训练班新生注意》:

“本社已有专函通知录取新生,于二十二日报到。已取录新生中尚未接到通知者,请于二十七日上午九时持准考证到宣武门内国会街新华总社报到,并请自带冬季衣着、被褥及盥洗用具。”

- 《人民日报》1949年9月26日第1版刊登的新华社迁址信息(红框内)

1949年9月26日,是新华社搬入国会街26号(现在的宣武门西大街57号)的日子,赶在开国大典之前,双喜临门,同志们的喜悦之情自不待言。新华社参加开国大典的队伍,就是从这里集合整队出发,来到天安门广场的。从此,新华社也进入了新的发展时期。

迁入国会街时,新华社总社的全部工作人员共有700多名,其中总编辑室17人,国内部32人,国际部24人,外文部32人,参编组14人,中译科55人,印刷厂99人,电务处78人,行政处236人,资料室、干部处、机要科等单位共100多人。除总社外,新华社还有6个地方总分社,数十个地方分社,每个野战军还成立了军事总分社,每个兵团都成立了分社,每个军都有支社,并在布拉格、伦敦等地建立了第一批驻外分社。

如今,新华社拥有50多个国内分社、支社和记者站、在境外设有160多个分支机构,形成了多语种、多媒体、多渠道、多层次、多功能的新闻发布体系,每天24小时不间断用中、英、法、俄、西班牙、阿拉伯、葡萄牙和日8种文字,向世界各类用户提供文字、图片、图表、音频、视频、网络、手机短信等各类新闻和经济信息产品。她已发展成为可以充分发挥耳目、喉舌、智库和信息总汇作用,机构健全、规模宏大、实力雄厚、技术先进,真正能“把地球管起来”世界性现代化通讯社。她像一棵参天巨树,高瞻远瞩、视角灵敏;也像一张疏而不漏的信息网,包罗万象、遍布环宇。但她的根基始终扎在新华大院,网络的大纲也始终矗立于此。大院不但是新华社铁打的营盘,也见证着新华社成长壮大,走向辉煌的历史进程。

1949年9月26日是个有意义的日子,为了这一天的到来,我们的父辈跟随党中央、毛主席英勇奋斗,甚至流血牺牲。新华社的后人们应该永远记住这个日子。

- 鸟瞰当今新华大院

写于2012年12月

史料来源:

1、《新华通讯社史》第一卷 新华通讯社史编写组

2、《红色基石》 新华社后勤史编写组

3、临时小组成员的回忆记录

4、其他史料